Der verborgene Trick bei der Dimensionierung von Kühlkörpern für moderne Technologien

Eine alte Anleitung zur Dimensionierung von Kühlkörpern und ein Hack, der jetzt verwendet werden kann

Ingenieure wollen, dass ihre elektronischen Entwürfe der heißeste Kauf der Saison sind - aber nicht buchstäblich. Jedes elektronische Bauteil in einem Gerät erzeugt Wärme, und diese Wärme summiert sich. Wenn die Temperatur zu hoch wird, können Schaltkreise dauerhaft beschädigt und ein geliebtes Gerät in einen Briefbeschwerer verwandelt werden.

Um ein „Bricking“ zu vermeiden, müssen Ingenieure sicherstellen, dass jedes Bauteil bei einer sicheren Temperatur arbeitet. Traditionell wird eine einfache Berechnung verwendet, um geeignete Kühlkörper zu dimensionieren. Aber sind diese Berechnungen ideal?

Wie man Kühlkörper traditionell dimensioniert

Nach einigen Annahmen und Vereinfachungen kann die Wärmeübertragung zwischen einem elektronischen Bauteil und der Atmosphäre durch die folgende Berechnung modelliert werden:

Dabei ist Q die Gesamtleistung, die das System abgibt. TA ist die Temperatur der Umgebung, TJ ist die Temperatur des Bauteils an seiner Verbindungsstelle und Rϑ,T ist der Gesamtwärmewiderstand des Systems. Wenn kein Kühlkörper verwendet wird, besteht die einzige Schnittstelle zwischen dem Bauteil und seiner Umgebung. Rϑ,T ist also gleich Rϑ,JA, dem Wärmewiderstand zwischen der Verbindungsstelle und der Luft.

Der STGF7NB60SL, ein IGBT für 600 V, 15 A und 25 W in einem TO-220FP-Gehäuse. (Bild: STMicroelectronics).

Der STGF7NB60SL, ein IGBT für 600 V, 15 A und 25 W in einem TO-220FP-Gehäuse. (Bild: STMicroelectronics).

Nehmen wir an, das fragliche Bauteil ist der STGF7NB60SL, ein IGBT für 600 V, 15 A und 25 W in einem TO-220FP-Gehäuse von STMicroelectronics. In seinem Datenblatt ist vermerkt, dass Rϑ,JA gleich 62,5 °C/W ist und die maximale Betriebstemperatur TJ,max 150 °C beträgt. Unter der Annahme, dass 2 W abgeführt werden und die Luft aufgrund der umgebenden Wärmequellen 50 °C warm ist, ergibt die Berechnung, dassTJ 175 °C beträgt. Dies liegt weit über den Sicherheitsreserven des Bauteils, so dass ein Kühlkörper erforderlich ist.

Neben dem Kühlkörper benötigt das System auch ein Wärmeleitmaterial (TIM). Die Oberflächen des Geräts und des Kühlkörpers sind mikroskopisch gesehen rau, wodurch ein Spalt entsteht. Wenn Luft diese Lücke füllt, wirkt sie wie ein Isolator. Das TIM ist eine wärmeleitende Paste, die die Lücke ausfüllt.

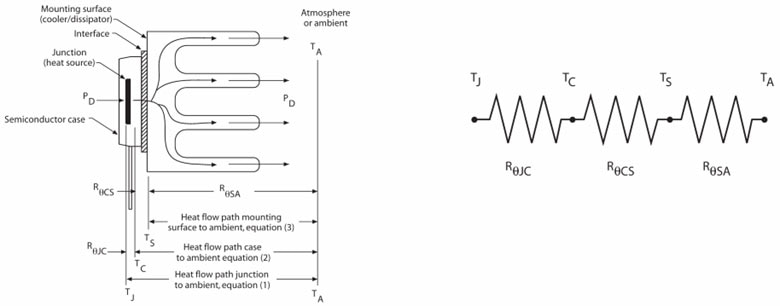

Die Hinzufügung von Kühlkörper und TIM ist in der nachstehenden Abbildung zu sehen.

Ein an einem Halbleitergehäuse montierter Kühlkörper. Der Wärmefluss, die Temperaturen und die thermischen Widerstände im Diagramm (links) können wie ein Netzwerk von in Reihe geschalteten Widerständen modelliert werden (rechts). (Bildquelle: Aavid Thermalloy bei der Veröffentlichung, jetzt Boyd).

Ein an einem Halbleitergehäuse montierter Kühlkörper. Der Wärmefluss, die Temperaturen und die thermischen Widerstände im Diagramm (links) können wie ein Netzwerk von in Reihe geschalteten Widerständen modelliert werden (rechts). (Bildquelle: Aavid Thermalloy bei der Veröffentlichung, jetzt Boyd).

Für die Berechnung von Rϑ,T müssen alle individuellen Wärmewiderstände zwischen Gehäuse, Sperrschicht, TIM und Kühlkörper als Widerstände in Serie behandelt werden. Mit anderen Worten: Rϑ,JC, Rϑ,CS und Rϑ,SA werden addiert, um den Gesamtwiderstand zu ermitteln. Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

Rϑ,JC ist leicht zu finden, da es im selben Datenblatt wie Rϑ,JA steht. Dem Dokument zufolge beträgt Rϑ,JC 5 °C/W.

Angenommen, für das System wird ein Kühlkörper 507302B00000G ausgewählt, der für die Kühlung eines TO-220-Bauteils mit 2,5 W bei 60 °C von Boyd ausgelegt ist. Laut Datenblatt steigt die Temperatur bei natürlicher Konvektion mit einer Verlustleistung von 2 W um 50 °C. Somit ist Rϑ,SA = 50 °C / 2 W = 25 °C/W.

Der 507302B00000G ist ein Aluminiumkühlkörper, der für die Kühlung eines TO-220-Bauteils mit 2,5 W bei 60 °C ausgelegt ist. (Bildquelle: Boyd)

Der 507302B00000G ist ein Aluminiumkühlkörper, der für die Kühlung eines TO-220-Bauteils mit 2,5 W bei 60 °C ausgelegt ist. (Bildquelle: Boyd)

Für das TIM empfiehlt sich Thermalcote, eine thermische Silikonverbindung von Boyd. Seine Wärmeleitfähigkeit (k) beträgt 0,765 W/(m °C ). Unter der Annahme einer Dicke von 1 mm (L) kann Rϑ,CS anhand der Oberfläche des Kühlkörpers (A = 19,05 mm x 19,05 mm) berechnet werden.

Thermalcote, eine thermische Silikonverbindung. (Bildquelle: Boyd)

Thermalcote, eine thermische Silikonverbindung. (Bildquelle: Boyd)

Setzen Sie also alles in die Gleichung ein:

TJ beträgt nun 117,2 °C und liegt damit deutlich unter der maximalen Nenntemperatur des Geräts. Daher ist dieser Kühlkörper eine gute Option, um das Bauteil funktionsfähig zu halten. Aber ist das die beste Option?

Simulationen könnten der richtige Weg sein

Die obigen Berechnungen sind immer noch eine gute Option für viele technische Szenarien. Die Elektronik wird jedoch immer leichter, kleiner, komplexer und leistungsfähiger. Daher müssen Ingenieure kommerzielle Geräte und deren Kühlung optimieren, um Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Hier reichen grobe Berechnungen nicht aus.

Außerdem beruhen diese Berechnungen auf Annahmen, die mit der Miniaturisierung der Elektronik möglicherweise nicht mehr gültig sind. Beispiele sind eine Umgebungstemperatur von 50 °C und eine gleichmäßige Wärmeabgabe über den Kühlkörper.

Was geschieht schließlich, wenn ein erzwungener Luftstrom hinzugefügt wird? Das Modell berücksichtigt nicht, wie die Luft in dem begrenzten Raum strömt und wie sich dies auf die Performance auswirken kann.

Der beste Weg, die Wärmeübertragung in der modernen Unterhaltungselektronik vollständig zu verstehen und somit Kühlkörper und Lüfter optimal zu dimensionieren, ist die Verwendung von Simulationen. Mit der Simulation betrachten Ingenieure nicht mehr jede Komponente isoliert. Stattdessen können sie den Wärmefluss durch das gesamte Gerät modellieren. Dies ermöglicht ihnen eine bessere Optimierung von Designs, Kühlkörpern und Lüftern. Einige beliebte Simulationssoftware für diese Aufgabe sind Simcenter Flotherm, Ansys Icepak, Celsius Studio, Altair SimLab, SimScale und SOLIDWORKS Flow Simulation. Weitere Informationen zu Kühlkörpern, die zu diesen Simulationen hinzugefügt werden können, finden Sie hier.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum