Konstruieren Sie Netzteile mit hoher Energiedichte unter Einsatz von integrierten eGaN-Leistungsstufen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-04-16

Schaltnetzteile (Switch-Mode Power Supplies, SMPSs) mit hoher Energiedichte können das Aufladen von Akkus beschleunigen, sie verringern die Größe von Solar-Mikrowechselrichtern und werden den Leistungsanforderungen von Serverfarmen gerecht – und das alles, ohne übermäßige Wärme zu erzeugen. Allerdings gelangen die Ingenieure derzeit an die Leistungsgrenzen der Silizium-MOSFETs und -IGBTs, welche heute die primären Schaltelemente herkömmlicher Schaltnetzteile bilden. An deren Stelle können jetzt Transistoren eingesetzt werden, die aus Enhancement-Mode Gallium Nitrid (eGaN) bestehen, einem Halbleiter mit besonders breiter Bandlücke. Sie überwinden die Beschränkungen der Siliziumbausteine hinsichtlich Schaltgeschwindigkeit und Effizienz.

Bisher sorgten die Kosten und die Verfügbarkeit von eGaN-Transistoren dafür, dass sie lediglich in esoterisch anmutenden Stromversorgungsanwendungen zum Einsatz kamen, doch ihre breitere Vermarktung hat diese Probleme inzwischen gelöst. Damit sind eGaN-Transistoren jetzt eine Option für ein viel breiteres Anwendungsspektrum.

Dieser Artikel beschreibt die Vorteile von Hochfrequenz-Netzteilen auf der Basis von eGaN-Schaltkomponenten im Vergleich zu denjenigen, die auf herkömmlichen MOSFETs oder IGBTs aus Silizium (Si) basieren. Dann liefert der Artikel einen Leitfaden zur Konstruktion von Schaltnetzteildesigns, die sich für Anwendungen wie das Aufladen von Akkus oder Serverfarmen eignen, unter Einsatz von eGaN-Leistungsstufen von EPC, Texas Instruments und Navitas Semiconductor.

Vorteile von Hochfrequenz-Netzteilen

Herkömmliche Schaltnetzteile arbeiten in der Regel mit Schaltfrequenzen im zwei- bis dreistelligen Kilohertz-Bereich. Der Betriebszyklus der Pulsweitenmodulation (PWM) der Basisfrequenz bestimmt die Ausgangsspannung des Netzteils.

Der entscheidende Vorteil einer höheren Schaltfrequenz ist eine Reduzierung der Größe der Peripheriekomponenten wie Drosseln, Transformatoren und Widerstände. Dies ermöglicht es Designern, ihre Konstruktionen bei gleicher Ausgangsleistung deutlich zu verkleinern, was einer Erhöhung der Energiedichte entspricht. Außerdem werden Strom- und Spannungswelligkeit am Ausgang des Schaltnetzteils verringert, was das Risiko elektromagnetischer Interferenzen (EMI) senkt und die Kosten und die Größe der Filterkreise verringert.

Allerdings schalten die herkömmlichen Leistungs-MOSFETs und -IGBTs auf Siliziumbasis relativ langsam und geben bei jedem Ein- und Ausschalten der Bausteine eine erhebliche Leistung ab. Diese Verluste vervielfachen sich mit steigender Frequenz, was die Effizienz mindert und die Chip-Temperaturen ansteigen lässt. Die Kombination aus langsamem Schalten und hohen Schaltverlusten setzt der praktisch erreichbaren Schaltfrequenz heutiger Schaltnetzteile eine Obergrenze.

Designer können diese Obergrenze überwinden, indem sie sich Halbleitern mit breiter Bandlücke zuwenden. Von diesen stellt GaN derzeit die bewährteste und am besten verfügbare Technologie für derartige Anwendungen dar, wobei es sich bei eGaN um eine weiterentwickelte Version von GaN handelt.

Vergleich von Silizium mit GaN

GaN bietet mehrere Vorteile gegenüber Silizium, darunter auch einige in Bezug auf die höhere Elektronenmobilität des Materials. Eine erhöhte Elektronenmobilität verleiht dem Halbleiter eine höhere Durchbruchspannung (über 600 Volt) und eine hervorragende „Stromdichte“ (Ampere/Zentimeter2 (A/cm2). Ein weiterer Vorteil von GaN ist, dass die aus diesem Material gebauten Transistoren keine Rückwärts-Erholladung aufweisen, ein Phänomen, das zum Überschwingen bei hohen Schaltströmen (Klingeln) führen kann.

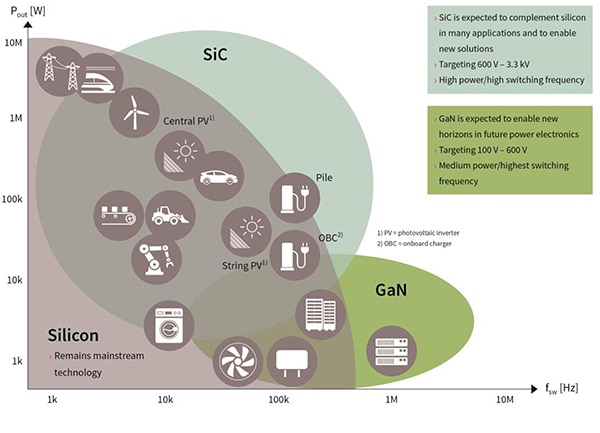

Diese Merkmale sind für den Designer von Netzteilen durchaus von Bedeutung, doch was vielleicht noch wichtiger ist: Eine hohe Elektronenmobilität ermöglicht einem GaN-Transistor das Schalten in etwa einem Viertel der Zeit, die ein Silikon-MOSFET benötigt. Außerdem betragen die Verluste bei jedem Schaltvorgang des GaN-Bausteins nur etwa 10 bis 30 Prozent von dem, was für einen Silizium-Transistor mit vergleichbaren Werten bei Schaltfrequenz und Strom üblich ist. Das hat zur Folge, dass GaN-Transistoren mit hoher Elektronenmobilität (High-Electron Mobility Transistors, HEMTs) mit viel höheren Frequenzen angesteuert werden können als Silizium-MOSFETs und -IGBTs oder Bausteine aus Siliziumkarbid (SiC) (Abbildung 1).

Abbildung 1: GaN-HEMTs ermöglichen Schaltnetzteile mit höherer Frequenz als Silizium- oder SiC-Bausteine. (Bildquelle: Infineon)

GaN-HEMTs verbreiteten sich anfänglich nur langsam, und zwar aus zwei Hauptgründen. Der erste: Bei den Bausteinen handelt es sich im Wesentlichen um Feldeffekttransistoren (FETs) im Verarmungsmodus, weshalb ihr Standardmodus „Ein“ ist. Im Gegensatz dazu sind Silizium-MOSFETs Bausteine im Anreicherungsmodus, deren Standardmodus „Aus“ ist. Folglich erfordert der ordnungsgemäße Betrieb von GaN-HEMTs zusätzliche Biasnetzwerke, die sorgfältig abgestimmt sein müssen. Der zweite: Die Fertigung der HEMTs erfolgt mit einem anderen Verfahren als den ausgereiften, für die Massenfertigung geeigneten Technologien, mit denen Silizium-Transistoren gefertigt werden, wodurch sie teurer werden. Diese Kombination aus komplexerem Design und höheren Kosten hat GaN-HEMT-Anwendungen bisher auf High-End-Schaltnetzteile beschränkt.

Doch in letzter Zeit wurden die eGaN-HEMTs umfassender vermarktet, und sie benötigen jetzt keine Biasnetzwerke mehr. Außerdem haben Chiphersteller Leistungs-ICs mit integrierten Treibern auf Basis von eGaN-HEMTs eingeführt, die das Design weiter vereinfachen. Und erhöhte Stückzahlen in der Fertigung haben die Preise von eGaN-Bausteinen sinken lassen.

Integrierte GaN-Lösungen

Bei High-End-Schaltnetzteildesigns, in denen früher eGaN-HEMTs verbaut wurden, zwang der hohe Preis die Designer, den Einsatz der Bausteine auf Leistungstransistoren zu begrenzen, während für die Gate-Treiber wieder Silizium-MOSFETs genutzt wurden. Zwar konnten so im Vergleich zu „Nur-Silizium-Designs“ einige Leistungssteigerungen erzielt werden, doch die Silizium-Bauelemente in dem kombinierten Design bremsten die maximale Schaltfrequenz aus. Und weil GaN und Silizium mit unterschiedlicher Prozesstechnologie arbeiten, mussten Gate-Treiber und Leistungstransistoren als separate Komponenten hergestellt werden, was die Kosten und den Platzbedarf auf der Platine ansteigen ließ.

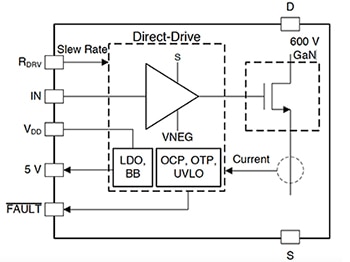

Dank der gesunkenen eGaN-Preise konnten die Chiphersteller diese beiden Probleme jetzt lösen. So bietet zum Beispiel Texas Instruments seine eGaN-Leistungsstufe LMG3411R070 (70 Milliohm (mΩ), 600 Volt) mit integriertem Gate-Treiber an (Abbildung 2).

Abbildung 2: Die LMG3411R070 von Texas Instruments integriert eine eGaN-Leistungsstufe (70 mΩ, 600 Volt) mit ihrem Treiber. (Bildquelle: Texas Instruments)

Der Chip kann 100 Volt/Nanosekunde (ns) schalten, fast ohne Klingeln (Abbildung 3). Im Vergleich dazu lagen die Anstiegsraten herkömmlicher Silizium-Leistungs-MOSFETs bei 3 bis 10 Volt/ns.

Abbildung 3: Wie die integrierte eGaN-Leistungsstufe LMG3411R070 von TI zeigt, ermöglichen eGaN-Leistungstransistoren viel höhere Anstiegsraten als MOSFETs, und das mit minimalem Klingeln. (Bildquelle: Texas Instruments)

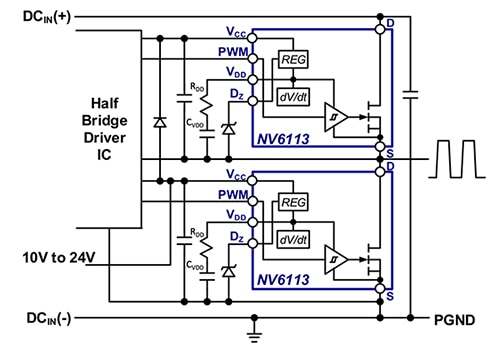

Vom Hersteller Navitas Semiconductor stammt eine ähnliche Produktklasse, der NV6113. Das Produkt integriert einen eGaN-HEMT (300 mΩ, 650 Volt), einen Gate-Treiber und die zugehörige Logik in einem 5 x 6 Millimeter (mm) kleinen QFN-Gehäuse. Der NV6113 toleriert eine Anstiegsrate von 200 Volt/ns und arbeitet mit bis zu 2 Megahertz (MHz).

Während Bausteine wie die GaN-Leistungsstufen von TI und Navitas im Parallelbetrieb in der beliebten Halbbrücken-Topologie eingesetzt werden können (Abbildung 4), gibt es andere Produkte, bei denen zwei Leistungstransistoren (und die zugehörigen Gate-Treiber) auf demselben Chip integriert sind.

Abbildung 4: Der Navitas NV6113 kann wie hier gezeigt im Parallelbetrieb für Halbbrücken-Topologien eingesetzt werden. (Bildquelle: Navitas Semiconductor)

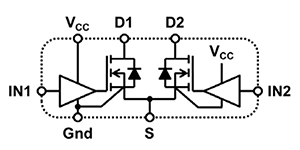

EPC stellte zum Beispiel kürzlich seinen EPC2115 vor, einen integrierten Treiber-IC, der zwei monolithische eGaN-Transistoren (88 mΩ, 150 Volt) enthält, jeweils mit einem optimierten Gate-Treiber (Abbildung 5). Der EPC2115 ist in einem niederinduktiven BGA-Gehäuse (2,9 x 1,1 mm) untergebracht und kann mit bis zu 7 MHz arbeiten.

Abbildung 5: Der eGaN-IC mit integriertem Treiber von EPC enthält zwei Leistungstransistoren, jeweils mit einem eigenen optimierten Gate-Treiber. (Bildquelle: EPC)

Beim Konstruieren einer Stromversorgung mit eGaN-HEMTs folgt man im Allgemeinen den gleichen Prinzipien wie beim Konstruieren mit Silizium-MOSFETs, aber die höhere Betriebsfrequenz hat Auswirkungen auf die Auswahl der Peripheriekomponenten.

Auswahl der Peripheriekomponenten

Um zu veranschaulichen, welche Auswirkungen die Frequenz auf die Auswahl der Komponenten hat, sehen wir uns den Eingangskondensator für eine einfache DC-zu-DC-SMPS-Abwärtstopologie („Buck“) an.

Eingangskondensatoren verringern die Amplitude der Eingangsspannungswelligkeit und dämpfen wiederum den Welligkeitsstrom auf ein Maß, das durch relativ preiswerte Bulk-Kondensatoren ohne übermäßigen Leistungsverlust in den Griff zu bekommen ist. Die Verringerung der Spitze-zu-Spitze-Spannungswelligkeitsamplitude auf unter 75 Millivolt (mV) gilt als gute Faustregel, um die Ströme in den Bulk-Kondensatoren in akzeptablen Grenzen zu halten. Der Eingangskondensator ist in der Regel ein keramisches Bauteil, da diese den extrem niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (Equivalent Series Resistance, ESR) aufweisen, der zur effektiven Verringerung der Spannungswelligkeit erforderlich ist.

Zur Ermittlung des Werts für den Keramik-Eingangskondensator, der nötig ist, um die Spitze-zu-Spitze-Spannungswelligkeitsamplitude auf ein bestimmtes Maß zu reduzieren, kann die Gleichung 1 verwendet werden:

![]()

Dabei gilt:

- CMIN ist die erforderliche Mindestkapazität des Keramik-Eingangskondensators in Mikrofarad (µF)

- fSW ist die Schaltfrequenz in kHz

- VP(max) ist die maximal zulässige Spitze-zu-Spitze-Spannungswelligkeit

- IOUT ist der stete Ausgangslaststrom

- dc ist der Betriebszyklus (wie oben definiert).

- (Aus Referenz 1)

Die Berechnung mit einigen typischen Betriebswerten für eine High-End-Leistungsstufe auf Silizium-Basis ergibt:

- VIN= 12 Volt

- VOUT = 3,3 Volt

- IOUT = 10 A

- η = 93 Prozent

- fSW = 300 kHz

- dc = 0,296

- VP(max) = 75 mV

Berechnete CMIN = 92 µF

Die Wiederholung der Berechnung für eine eGaN-Leistungsstufe, wie etwa dem Navitas-Baustein, mit 2 MHz, leicht verbesserter Effizienz und ansonsten ähnlichen Betriebsbedingungen, ergibt:

- VIN= 12 Volt

- VOUT = 3,3 Volt

- IOUT = 10 A

- η = 95 Prozent

- fSW = 2000 kHz

- dc = 0,289

- VP(max) = 75 mV

Berechnete CMIN = 13 µF

Die Senkung von Cmin ermöglicht den Einsatz einer kleineren Komponente.

Zwar ist das schnelle Schalten von eGaN-HEMTs generell von Vorteil, es geht jedoch auch mit einigen speziellen Herausforderungen bei der Konstruktion einher. Am wichtigsten dabei sind Probleme im Zusammenhang mit der sehr steilen Anstiegsrate.

Kontrollieren der Anstiegsrate

Steile Anstiegsraten (dV/dt) können Probleme wie etwa die folgenden verursachen:

- Erhöhter Schaltverlust

- Abgestrahlte und leitungsgeführte EMI

- Interferenz an anderer Stelle in der Schaltung, abgekoppelt vom Schaltknoten

- Spannungsüberschwingung und Klingeln auf dem Schaltknoten infolge von Leistungsschleifeninduktivität und anderen parasitären Effekten

Diese Probleme werden am deutlichsten beim Einschalten oder im Hartschaltbetrieb.

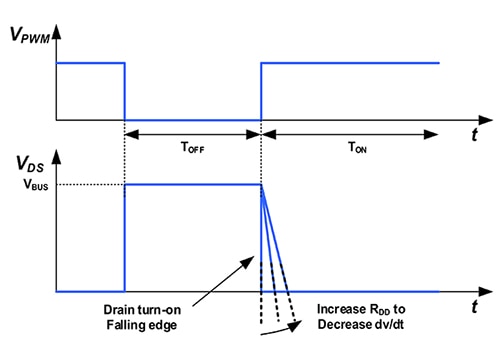

Bei Verwendung des Navitas-Produkts besteht eine einfache Lösung zur Kontrolle der Anstiegsrate beim Einschalten im Hinzufügen eines Widerstands zwischen dem CVDD-Kondensator und dem VDD-PIN (siehe erneut Abbildung 4). Dieser Widerstand (RDD) legt den Einschaltstrom des integrierten Gate-Treibers fest und bestimmt die Flankenanstiegsrate (fallend) am Drain des Leistungs-FET (Abbildung 6).

Abbildung 6: Der Widerstand RDD legt den Einschaltstrom des NV6113 fest und bestimmt die Flankenanstiegsrate (fallend) am Drain des Leistungs-FET. (Bildquelle: Navitas Semiconductor)

Die LMG3411 unterstützt auch die Einstellung der Anstiegsrate durch Anschließen eines Widerstands (RDRV) an die Source des Leistungstransistors (siehe erneut Abbildung 2). Durch die Wahl des Widerstands wird die Anstiegsrate der Drain-Spannung zwischen ca. 25 und 100 Volt/ns festgelegt.

Bei der Wahl der Anstiegsrate muss letztlich ein Kompromiss gefunden werden. Höhere Raten verringern den Leistungsverlust, da die Zeitdauer sinkt, in welcher der Schalter gleichzeitig (und ineffizient) hohen Strom führt, aber dadurch verschlechtern sich auch andere Leistungsmerkmale. Als Faustregel gilt es, die schnellste Rate anzustreben, bei der EMI, Überschwingen und Klingeln gerade noch innerhalb der Spezifikation liegen.

Ein zweites Konstruktionsproblem ist das Risiko von Überstromereignissen, die mit dem Hochfrequenzbetrieb verbunden sind.

Die Bedeutung des Überstromschutzes

Der entscheidende Vorteil der Konstruktion eines Schaltnetzteils mit höheren Schaltfrequenzen ist die Reduzierung der Größe der passiven Bauteile und im Gegenzug der Anstieg der gesamten Leistungsdichte. Ein Nachteil ist jedoch, dass diese erhöhte Leistungsdichte die Gefahr von Schäden bei einem Überstromereignis vervielfacht. Überstromereignisse sind eine stetige Gefahr für Schaltnetzteile. Neben anderen Problemen können Überstromspitzen zu falscher Auslösung durch externe parasitäre Induktivität von der Source-Leiterbahn der Platine führen.

Während ein schneller Überstromschutz (Overcurrent Protection, OCP) schon für die Schaltnetzteile mit herkömmlichen MOSFETs wichtig war, ist er für die eGaN-HEMTs noch wichtiger. Und zwar aus folgenden Gründen:

- Bei gleicher Blockierspannung und gleichem Einschaltwiderstand ist die eGaN-HEMT-Fläche viel kleiner, sodass es viel schwieriger ist, die Wärme abzuleiten, die bei einem Überstromereignis entsteht.

- Der Überstrom muss erkannt werden, während der eGaN-HEMT in der linearen Region arbeitet, da der Baustein ansonsten schnell in die Sättigungsphase gerät, was zu übermäßigem Leistungsverlust und zu Schäden führt.

Ein konventioneller Ansatz für den Überstromschutz ist der Einsatz eines Strommesswandlers, von Shunt-Widerständen oder Schaltungen zur Erkennung der Entsättigung (Tabelle). Doch leider können sich diese Optionen negativ auf die Systemleistung auswirken, indem sie die parasitären Induktivitäten und Widerstände in der Leistungsschleife erhöhen, was wiederum eine Reduzierung der Anstiegsrate und eine daraus resultierende Erhöhung des Leistungsverlusts erforderlich macht. Außerdem erhöhen diskrete Bausteine wie etwa Messwandler oder Shunt-Widerstände die Kosten und nehmen Platz auf der Platine in Anspruch.

Ein alternativer Ansatz für den Überstromschutz ist daher die Messung der Drain-Source-Spannung (VDS) des GaN-FET mit einem Strommesselement, einem Pegelwandler zur Weitergabe des Signals an den Controller und einer Erkennungsschaltung. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie nicht zu den parasitären Induktivitäten und Widerständen führt, welche die Schaltungsleistung beeinträchtigen, aber es mangelt ihr an Genauigkeit, vor allem aufgrund des hohen Temperaturkoeffizienten von GaN.

Eine dritte Option besteht in der Auswahl einer integrierten eGaN-Leistungsstufe, die bereits über einen integrierten Überstromschutz verfügt. Dadurch entfallen die Nachteile der beiden zuvor genannten Ansätze. Die LMG3411 von TI ist ein Beispiel für ein Produkt, das mit dieser Funktion ausgestattet ist. Die LMG3411-Schutzschaltung ist in der Lage, die eGaN-HEMTs in weniger als 100 ns auszuschalten, wenn ein Überstrom erkannt wird. Wenn der PWM-Eingang beim nächsten Schaltzyklus wieder im niedrigen Bereich liegt, wird das Ausgangsfehlersignal zurückgesetzt. Damit kann der eGaN-HEMT schon beim nächsten Schaltzyklus zum normalen Einschalten zurückkehren, was die Unterbrechung am Ausgang minimiert.

|

Tabelle: Übersicht der Überstromschutz-Optionen für GaN-HEMT-Leistungsstufen. Die Auswahl einer Leistungsstufe mit integriertem Überstromschutz ist die einfachste Lösung für Designer, die noch wenig Erfahrung mit dieser Technologie haben. (Bildquelle: Texas Instruments)

Fazit

Die steigende Nachfrage nach Schaltnetzteilen mit hoher Energiedichte für Anwendungen wie Solar-Wechselrichter und Serverfarmen, kombiniert mit sinkenden Kosten pro Baustein, hat eGaN-HEMTs zu einer attraktiven Option für ein breiteres Spektrum von Stromversorgungsdesigns werden lassen. Während das Konstruieren mit eGaN-HEMTs zwar schwierig sein kann, wurde es dank Einführung von eGaN-HEMT-Leistungsstufen, bei denen die Gate-Treiber bereits mit den Leistungstransistoren integriert sind, für Schaltnetzteil-Designer viel einfacher, diese Technologie in ihr nächstes Design mit hoher Leistungsdichte zu integrieren.

Referenz

- „Input and Output Capacitor Selection“, Jason Arrigo, Texas Instruments, Application Report SLTA055, Februar 2006.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.