Temperaturkoeffizienten: Freund oder Feind?

Jeder Ingenieur, der sich mit analogen Schaltungsdetails befasst - wie auch diejenigen, die hochrangige Systemleistungsanalysen durchführen - ist sich der Auswirkungen der verschiedenen Temperaturkoeffizienten kritischer Komponentenparameter bewusst. Zwei der wichtigsten sind der Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE) und der Temperaturkoeffizient des Widerstandes (TCR).

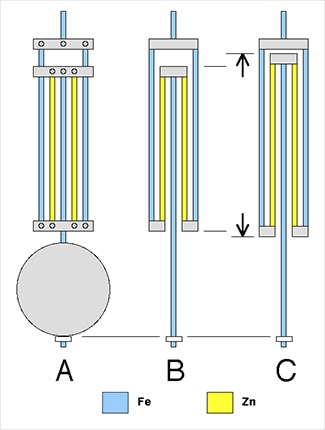

Abbildung 1: Beim Gittereisenpendel werden die Unterschiede im CTE zwischen Stäben zweier Metalle in einer Anordnung genutzt, bei der die Stäbe „gegeneinander“ gleiten und so den größten Teil der Pendellängenänderung aufheben; A gibt das äußere Erscheinungsbild wieder, B zeigt die Stablängen bei Normaltemperatur, und C bei höherer Temperatur. (Bildquelle: Wikipedia)

Abbildung 1: Beim Gittereisenpendel werden die Unterschiede im CTE zwischen Stäben zweier Metalle in einer Anordnung genutzt, bei der die Stäbe „gegeneinander“ gleiten und so den größten Teil der Pendellängenänderung aufheben; A gibt das äußere Erscheinungsbild wieder, B zeigt die Stablängen bei Normaltemperatur, und C bei höherer Temperatur. (Bildquelle: Wikipedia)

Diese temperaturbedingten Verschiebungen sind unvermeidlich, da sie eine Folge der grundlegenden Gesetze der Physik und der Materialwissenschaft sind. Obwohl die CTE- und TCR-Werte in der Regel recht klein sind, können sie dennoch einen erheblichen Einfluss auf hochpräzise oder hochfrequente Designs haben. Die Entwickler begegnen diesen Spezifikationsverschiebungen durch die Verwendung von Materialien und Komponenten mit einem möglichst niedrigen CTE oder TCR oder durch die Verwendung cleverer Topologien, die die Auswirkungen weitgehend aufheben und damit ihren Einfluss minimieren.

Ingenieure, Wissenschaftler und Mechaniker wissen seit Jahrhunderten über den CTE und seine Auswirkungen Bescheid. John Harrison, der die hervorragend genaue, preisgekrönte Pendeluhr Mitte der 1700er Jahre baute, identifizierte den CTE als Fehlerquelle und änderte die Länge des Pendels, das die Grundlage für den Uhrenperioden-Oszillator bildete. Auch wenn der CTE von Metallen winzig klein ist und im normalen Leben nicht bemerkt wird, war er eine bedeutende Fehlerquelle für die Navigationsuhr, die er baute.

Um diesen Fehler zu beheben, verwendete er ein Pendel aus einem Gittereisen (auch "Banjo" genannt) mit zwei ungleichen Metallen, wie Zink und Eisen, in einer Rahmenanordnung (Abbildung 1). Bei einer Temperaturänderung würden die Stäbe aneinander entlanggleiten und so die Wirkung des CTE weitgehend aufheben.

Ein weiterer herausfordernder Effekt des CTE ist nicht die Dimensionsänderung selbst, sondern der Unterschied in den Abmessungen, der auftreten kann, wenn zwei Materialien verbunden werden. Im Extremfall kann die Verbindung aufgrund der durch diese Veränderungen verursachten Spannungen reißen. Selbst wenn kein sofortiger grober Bruch vorliegt, können wiederholte thermisch induzierte Zyklen dazu führen, dass eine Verbindung schwächer wird (Ermüdung) und mikroskopisch kleine Risse entstehen, die schließlich zum Versagen führen. Für viele Fälle ist die Übereinstimmung der CTEs genauso wichtig wie ihre tatsächlichen Werte.

Auswirkungen des TCR: Jenseits physischer Dimensionen

In der Präzisionselektronik beim Anschluss von Sensoren führt der TCR zu Fehlern aufgrund von Verschiebungen von Faktoren wie dem Wert von Verstärkungseinstellwiderständen oder Vorspannungsströmen und Offsets. Wie bei der Konstruktion des Uhren-Pendels setzte sich eine clevere Konstruktion durch. In diesem Fall werden in einer Differenzschaltung gepaarte Widerstände auf einem gemeinsamen Substrat mit nahezu identischem TCR verwendet, so dass sich die TCR-Drifts weitgehend gegenseitig aufheben.

Es gibt jedoch viele Fälle, in denen ein solches Vorgehen nicht praktikabel ist und daher ein tieferer Einblick in die grundlegende Materialwissenschaft erforderlich ist. Beispielsweise hat ein Standardwiderstand, wie er für einen Pull-up verwendet wird, einen TCR von etwa 1000 parts per million (ppm)/⁰C. Wenn dieser Widerstand als strommessender Nebenschlusswiderstand verwendet wird, würde die Eigenerwärmung aufgrund unvermeidbarer I2R-Effekte zu großen Verschiebungen des Widerstandswertes führen. Dies würde wiederum Fehler in der aktuellen Messung verursachen, die auf der einfachen I=U/R-Beziehung basiert.

Eine der Lösungen für dieses potenzielle Problem besteht darin, einen physisch größeren Widerstand mit größerer thermischer Masse zu verwenden, um den Effekt des TCR zu reduzieren, oder sogar die Widerstandstemperatur zu messen, um einen Korrekturfaktor zu entwickeln. Dies ist jedoch im Hinblick auf die direkten Kosten der Komponenten, den Platinenplatz und die Komplexität kostspielig. Stattdessen haben Hersteller spezialisierte Strommesswiderstände entwickelt, die auf einzigartigen, oft proprietären Materialien und Fertigungstechniken basieren, um Widerstände mit extrem niedrigem TCR zu erzeugen.

Beispielsweise weist der Widerstand LVR03R0100FE70 von Vishay Dale einen TCR von nur ±50 ppm/⁰C für Werte von 0,1 Ohm (W) bis 0,2 W auf. Dies ist mehr als eine Größenordnung niedriger als der TCR eines Standardwiderstandes, und spezielle Strommesswiderstände sind mit TCRs bis hinunter zu einigen ppm/⁰C für Hochpräzisionsanwendungen erhältlich.

Unzulänglichkeiten in Vorteile verwandeln

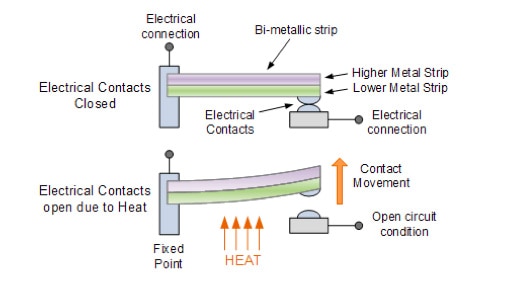

Innovation bedeutet oft, einen Nachteil in ein nützliches Attribut zu verwandeln. Vor vielen Jahrzehnten nutzten Ingenieure die Unterschiede in den CTEs verschiedener Metalle, um den temperaturgesteuerten Bimetallschalter, einen einfachen Streifen mit Kontakten, zu konstruieren (Abbildung 2). Wenn sich das Band aufgrund von Temperaturänderungen biegt oder streckt, schließt oder unterbricht der Endkontakt den Kontakt mit einem entsprechenden Festkontakt. Diese Konstruktion wurde in einigen Thermostaten verwendet und, mit Widerstandsdraht gewickelt, als Überstromabschaltung eingesetzt:

Abbildung 2: Ein Bimetallstreifen fungiert als einfacher, aber effektiver temperaturgesteuerter elektrischer Ein/Aus-Schalter. (Bildquelle: Chegg Inc.)

Abbildung 2: Ein Bimetallstreifen fungiert als einfacher, aber effektiver temperaturgesteuerter elektrischer Ein/Aus-Schalter. (Bildquelle: Chegg Inc.)

Bei einer weit verbreiteten Thermostatkonstruktion ist der Bimetallstreifen spiralförmig gewickelt, und am Ende ist ein versiegelter Quecksilberschalter angebracht (Abbildung 3). Dadurch werden Kontaktprellen, Funkenbildung, Korrosion und Verschleiß im Laufe der Zeit und der Ein- und Ausschaltzyklen eliminiert. Millionen von Thermostaten, die auf diesem einfachen und effektiven Ansatz basieren, wurden für den Hausgebrauch produziert, typischerweise der klassische Honeywell-Thermostat. Machen Sie sich keine Sorgen über die Zuverlässigkeit seines rein mechanischen Designs, da es sich seit 30, 40 oder mehr Jahren in der Praxis weitgehend problemlos bewährt hat.

Abbildung 3: Durch spiralförmiges Aufwickeln eines Bimetallstreifens und die Verwendung eines versiegelten Quecksilberschalters (Pfeil) am Ende anstelle von freiliegenden Kontakten hat sich diese Thermostatkonstruktion als zuverlässiges, kostengünstiges Gerät für den Endverbraucher erwiesen. (Bildquelle: Parallax Forum Inc)

Abbildung 3: Durch spiralförmiges Aufwickeln eines Bimetallstreifens und die Verwendung eines versiegelten Quecksilberschalters (Pfeil) am Ende anstelle von freiliegenden Kontakten hat sich diese Thermostatkonstruktion als zuverlässiges, kostengünstiges Gerät für den Endverbraucher erwiesen. (Bildquelle: Parallax Forum Inc)

Entwickler haben auch den TCR, der normalerweise als schädliches Merkmal angesehen wird, zur Schaffung nützlicher Komponenten genutzt. Thermistoren sind resistive Temperatursensoren, die von großen TCRs und der Fähigkeit abhängen, Materialien mit konstantem Nennwiderstand und TCR-Werten herzustellen. Zum Beispiel ist der TMP6131DECR von Texas Instruments ein passives Bauelement auf Siliziumbasis mit zwei Anschlüssen, einem positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) und einem sehr hohen TCR von 6400 ppm/°C bei 25 °C. Sein Widerstand nimmt mit steigender Temperatur dramatisch zu; beachten Sie die leichte Nichtlinearität der Reaktion, die weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass der TCR eine Funktion der Temperatur ist (Abbildung 4). Die meisten Thermistoren haben eine viel höhere Nichtlinearität als dieses Bauelement.

Abbildung 4: Die Kurve des Widerstands über der Temperatur für den TMP6131DECR zeigt sowohl seine hohe Empfindlichkeit als auch eine leichte Nichtlinearität. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abbildung 4: Die Kurve des Widerstands über der Temperatur für den TMP6131DECR zeigt sowohl seine hohe Empfindlichkeit als auch eine leichte Nichtlinearität. (Bildquelle: Texas Instruments)

Das bekannte ideale Diodengesetz hat auch große Auswirkungen auf die Temperatur, da es die Beziehung zwischen verschiedenen Diodenparametern definiert (Abbildung 5). Sein Temperaturaspekt kann viele Probleme beim Schaltungsentwurf hervorrufen, aber er wird auch als Grundlage für einen Halbleitertemperatursensor verwendet.

Abbildung 5: Die ideale Diodengleichung definiert die Auswirkungen der Werte von Schlüsselparametern auf den Stromfluss einer gesättigten Diode. (Bildquelle: PV Education)

Abbildung 5: Die ideale Diodengleichung definiert die Auswirkungen der Werte von Schlüsselparametern auf den Stromfluss einer gesättigten Diode. (Bildquelle: PV Education)

Zum Beispiel ist der TMP36GT9 von Analog Devices ein einfach zu verwendender Temperatursensor mit Analogausgang in einem TO-92-Gehäuse mit drei Anschlüssen (Abbildung 6). Kernstück ist eine Stromquelle mit einem Stromausgang, der eine lineare Funktion der absoluten Temperatur (K) ist. Der IC verfügt über einen internen Puffer, der den Strom in eine Ausgangsspannung von 10 Millivolt/°C von -40 °C bis 125 °C umwandelt.

Abbildung 6: Der einfach zu verwendende und genaue dreipolige Temperatursensor TMP36GT9 von Analog Devices erzeugt eine klar definierte 10mV/°C-Analogausgabe. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 6: Der einfach zu verwendende und genaue dreipolige Temperatursensor TMP36GT9 von Analog Devices erzeugt eine klar definierte 10mV/°C-Analogausgabe. (Bildquelle: Analog Devices)

Jenseits von CTE und TCR

Sogar die bescheidene und oft als selbstverständlich hingenommene Platine erfordert temperaturbezogene Überlegungen. Das sehr weit verbreitete FR4-Laminat hat CTE-Werte von 14, 12 und 7 ppm/⁰C entlang seiner x-, y- und z-Achse. Dies sind sehr niedrige Werte, die jedoch übermäßig hoch sein können, wenn es sich bei der Platine um ein Schaltungselement handelt, wie es bei vielen HF-Designs der Fall ist. Daher sind Platinenmaterialien mit CTEs erhältlich, die ca. 20% bis 30% niedriger sind.

Obwohl der CTE die offensichtlichste Manifestation von temperaturbedingten Platinenveränderungen ist, erfordert die temperaturbezogene Performance anderer Parameter ebenfalls eine Überlegung im Multi-Gigahertz(GHz)-Spektrum. Betrachten Sie den grundlegenden Parameter der Dielektrizitätskonstante εr (manchmal als Dk bezeichnet und eng mit der relativen Permittivität verbunden). Diese Metrik definiert das Verhältnis der Kapazität eines mit dem gegebenen Material gefüllten Kondensators zur Kapazität eines identischen Kondensators in einem Vakuum ohne das dielektrische Material.

In vielen HF-Designs für höhere Frequenzen wird die Platine als kapazitives Schaltungselement verwendet und bildet LC-Filter, Mikrostreifen-Übertragungsleitungen und vieles mehr. Da es sich zweifellos ein unvermeidliches parasitäres Element handelt, ist der nominale Wert von εr kritisch, ebenso wie seine Temperaturstabilität. Aufgrund von Schwankungen sowohl der Feuchtigkeitsaufnahme als auch der Abmessungen aufgrund von Temperaturänderungen weist das übliche FR4-Laminat nur eine mäßige Stabilität auf (billigeres Phenol ist schlechter, was nicht überrascht).

Um dieses Problem zu lösen, haben Anbieter von Leiterplattenmaterial Laminate mit einheitlicheren εr-Spezifikationen entwickelt (Abbildung 7). Die Grafik vergleicht zwei ihrer keramikgefüllten, auf PTFE (Teflon) basierenden Laminate mit einer reinen PTFE-Platine.

Abbildung 7: Dieses Diagramm der Dielektrizitätskonstante εr für drei moderne Nicht-FR4-Laminate zeigt deren Variation für diesen Parameter in Abhängigkeit von der Temperatur, ein Effekt, der bei Multi-GHz-Designs große Auswirkungen hat. (Bildquelle: Rogers Corp.)

Abbildung 7: Dieses Diagramm der Dielektrizitätskonstante εr für drei moderne Nicht-FR4-Laminate zeigt deren Variation für diesen Parameter in Abhängigkeit von der Temperatur, ein Effekt, der bei Multi-GHz-Designs große Auswirkungen hat. (Bildquelle: Rogers Corp.)

Die R03003-Option zeigt nur sehr geringe Veränderungen in εr von -50 °C bis +150 °C, während die reine PTFE-Platine, die für ihre ausgezeichneten dielektrischen Eigenschaften, einschließlich des geringen Leckstroms, bekannt ist, eine signifikante und nichtlineare Abweichung aufweist. Das R03035-Laminat ist zwar nicht so gut wie das R03003, aber es ist weit besser als das PTFE-Material.

Fazit

Temperaturkoeffizienten waren schon immer ein Thema bei Designs, die von analogen Präzisions-Frontends bis hin zu HF-Oszillationen reichen - denken Sie an einen Quarzoszillator, der in einem temperaturgeregelten Ofen stabilisiert wird. Entwickler lassen sich in zwei Gruppen einteilen: diejenigen, die Techniken zur Anpassung, Minimierung oder Aufhebung der nachteiligen Auswirkungen von Temperaturänderungen ausarbeiten können, und diejenigen, die herausfinden, wie diese Änderungen auf neue und innovative Weise genutzt werden können.

Betrachtet man die Temperatur und ihre Auswirkungen, so sind die beiden offensichtlichen Antworten auf die einfache Frage „Temperaturkoeffizienten: Freund oder Feind?“ kurz und knapp: es ist „beides“ und „es kommt darauf an“.

Empfohlene Literatur:

Grundlagen der Strommessung: Teil 1 – Strommesswiderstände

Genaue Temperaturmessung mit Thermistoren

Schnelle Erstellung einer exakten Temperaturmessschaltung auf Thermistorbasis

Wie wird eine Platine hergestellt

Flyover™-Kabel – unvermeidlich, aber nicht ganz einfach

Platinen: So viel Verantwortung, so wenig Respekt

Referenzen:

1 - Dava Sobel, „Longitude“

2 - Wikipedia, „Gridiron pendulum“

3 - Georgia State University Hyperphysics, „Spezifischer Widerstand und Temperaturkoeffizient bei 20 °C“

4 - Cirris Systems, „Temperaturkoeffizient von Kupfer“

5 - Wikipedia, „FR-4“

6 - Rogers Corp., „RO3035™-Laminate“

7 - Sierra-Schaltungen. „Platinensubstrate: Eigenschaften Ihres dielektrischen Materials“

8 - Fineline Ltd, „Teflon und FR4“

9 - Nanotech Elektronik, „Materialien für Leiterplatten“

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum