Eine Experimentierplatine für Operationsverstärker

Eine typisches Studium für elektrisches Ingenieurwesen beginnt mit den Grundlagen: Vorlesungen über Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Dioden und die Analyse grundlegender Schaltkreise anhand der Kirchhoffschen Gesetze. In den Praktika zu diesen Themen wird in der Regel ein Gerät verwendet, für das gleichzeitig polare Gegensätze gelten: Segen UND Fluch, Liebe UND Hass, grenzenlose Spielwiese für elektronische Erkundungen UND Fluch des Lebens eines EE-Studierenden. Was ist dieses wunderbare, schreckliche Gerät? Die lötfreie Steckplatine.

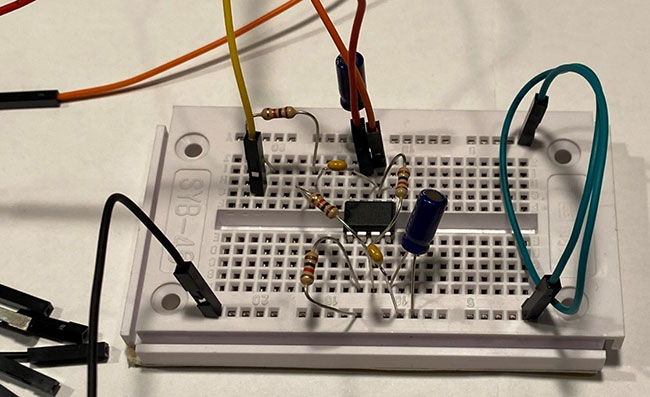

Wir werden hier nicht zu viele Worte über lötfreie Steckplatinen verlieren, sondern nur sagen, dass sie absolut ihren Platz haben und in absehbarer Zeit nicht verschwinden werden. Sie sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich elektronische Komponenten physisch anfühlen, die ersten Schaltungen zu konstruieren, wobei die Komponenten wiederverwendet werden können, und das elektronische Äquivalent von „Hello, World!“ zusammenzubauen - das Erleuchten einer LED (Vorwiderstand nicht vergessen!). Aber nach den ersten Schaltungen mit 3, 4, 5 oder 6 Komponenten, wie dem in Abbildung 1 gezeigten Tiefpassfilter1 zweiter Ordnung, steigt die Wahrscheinlichkeit von Verbindungsfehlern, Kurzschlüssen, offenen Verbindungen und - was am schlimmsten ist - intermittierenden Verbindungen sprunghaft an.

Abbildung 1: Typische „einfache“ Schaltung auf der Steckplatine. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 1: Typische „einfache“ Schaltung auf der Steckplatine. (Bildquelle: Analog Devices)

Wenn die Komplexität und die Anzahl der Komponenten einer Schaltung zunehmen, gibt es einen Punkt, an dem Steckplatinen unpraktisch2 werden und die Herstellung einer Platine technisch notwendig und wirtschaftlich sinnvoll wird. Dank der Fülle an kostengünstiger, kostenloser und quelloffener Layoutsoftware in Verbindung mit kostengünstigen Leiterplattenherstellern ist dieser Entscheidungspunkt auf ein lächerlich geringes Maß an Komplexität gesunken. Es ist jetzt möglich, sich ein paar Anleitungsvideos anzusehen, eine kostenlose Layout-Software herunterzuladen, eine Platine zu entwerfen und sie eine Woche später für einen einstelligen Dollarbetrag mit der Post zu erhalten. Dies ist eine Chance für Ausbildungskräfte und Studierende. Lassen wir also alle Gedankenexperimente beiseite und üben wir ein reales Beispiel.

Nach den grundlegendsten Schaltkreisen - Spannungsteiler, einfache RC-Filter, Dioden und ein oder zwei Transistorverstärker - ist das nächste Bauteil, mit dem Studierende häufig konfrontiert werden, ein Operationsverstärker oder „OPV“. Der (rein analoge) Operationsverstärker ist ein äußerst vielseitiges Bauteil. Selbst im Jahr 2023, in dem sich alles um künstliche Intelligenz (KI), Informatik, Digitales und Software dreht, wird es immer kleine oder schwache Signale aus der physischen Welt geben, die verstärkt werden müssen, oft um einen Analog/Digital-Wandler (ADC) anzusteuern, um das Signal in die digitale Domäne zu versetzen. Der umgekehrte Fall trifft ebenfalls zu: Signale aus der digitalen Welt werden in analoge Signale umgewandelt, verstärkt und an einen Radiosender, einen Lautsprecher, einen Ohrhörer oder ein Display weitergeleitet, um schließlich von (sehr analogen) Menschen genutzt zu werden.

Die ersten OPV-Schaltungen, die Studierende aufbauen, sind nicht besonders kompliziert und bestehen aus dem OPV selbst, den Bypass-Kondensatoren für die Stromversorgung (nicht vergessen!) und einigen passiven Komponenten, die die Funktion bestimmen. Beispiele sind:

- Spannungsfolger/Einheitsverstärkungspuffer

- Verstärkung von -1 (analoger Inverter)

- Verstärkung von 2

- Sonstige invertierende und nichtinvertierende Verstärkungen

- Differenzverstärker

- Integrationsglied (und Tiefpassfilter)

- Differenzierglied (und Hochpassfilter)

Jede dieser Schaltungen kann auf einer Steckplatine mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit aufgebaut werden. Aber bei allen Schaltungen, bei allen Studierenden in einer nachmittäglichen Laborsitzung, wird es Frustrationen geben - und im schlimmsten Fall magischen Rauch3, der aus dem Operationsverstärker austritt.

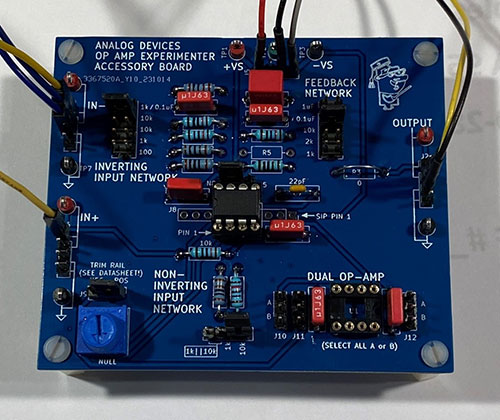

Darüber hinaus werden die Konfigurationen durch Jumper ausgewählt, so dass leicht zwischen den Funktionen gewechselt werden kann, um schneller ein Gefühl für die Funktionen zu entwickeln - zum Beispiel zwischen invertierenden und nichtinvertierenden Verstärkungen oder zwischen einem Differenzier- und einem Integrationsglied.

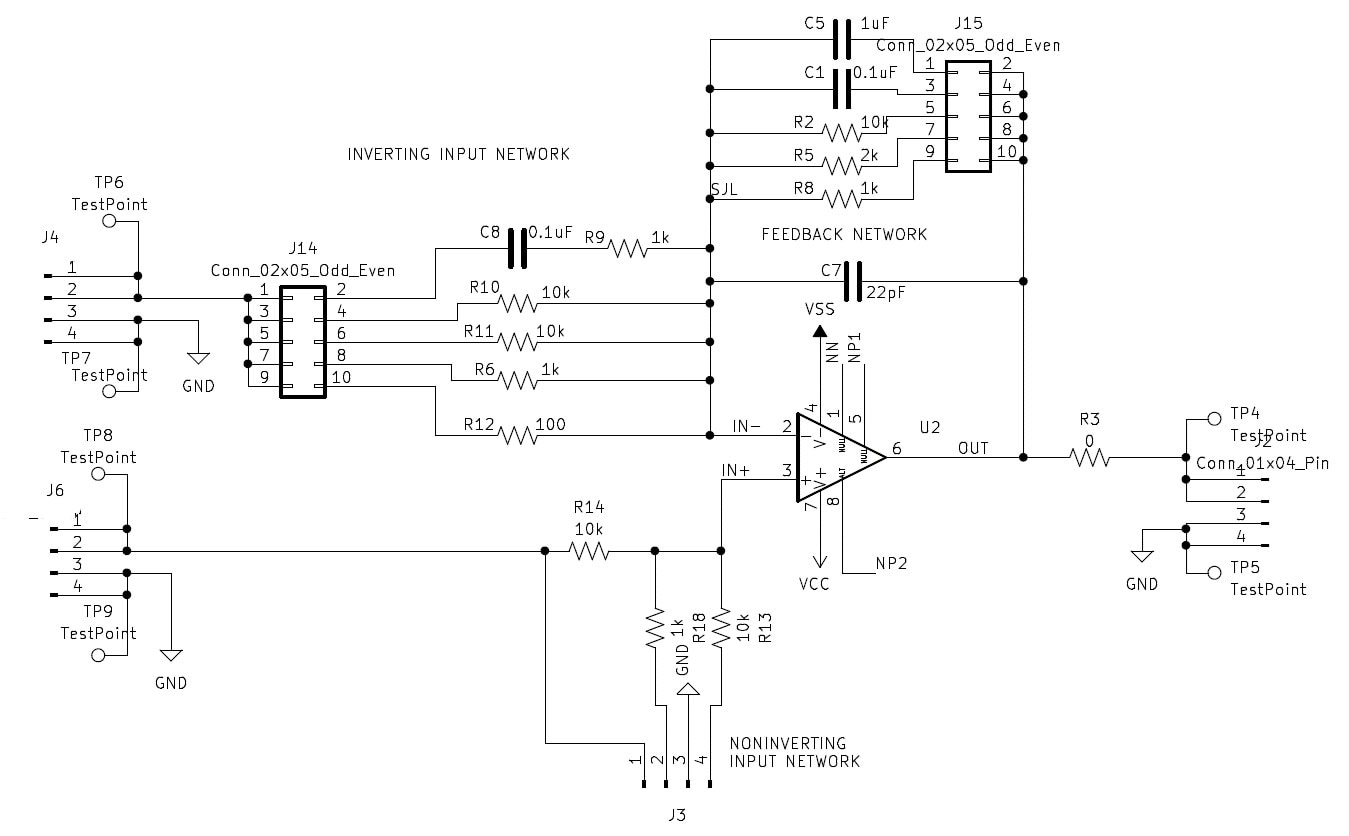

Der Schaltkreis in Abbildung 2 (Teileliste hier) wurde so entwickelt, dass alle diese Konfigurationen mit 100-prozentiger Erfolgschance getestet, gemessen und erforscht werden können, und das zu Gesamtkosten im einstelligen Dollarbereich. Sie können die Leiterplattendateien auch auf GitHub erhalten und die Platine sogar über den DKRed- oder PCB-Builder-Service von DigiKey bestellen.

Abbildung 2a: Kicad-Schaltplan für eine OPV-Experimentierplatine. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2a: Kicad-Schaltplan für eine OPV-Experimentierplatine. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2b: LTspice-Schaltplan der OPV-Experimentierplatine für die Simulation. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2b: LTspice-Schaltplan der OPV-Experimentierplatine für die Simulation. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2c: Experimentierplatine für Operationsverstärker. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2c: Experimentierplatine für Operationsverstärker. (Bildquelle: Analog Devices)

Es sind mehrere Operationsverstärkertypen möglich, und einzelne Komponenten können durch Einbau von Sockeln in die Platine ausgetauscht werden. Einzel- und Doppel-Operationsverstärker haben standardmäßige 8-polige Pinbelegungen. Die zusätzlichen Pins an einem einzelnen Operationsverstärker dienen verschiedenen Funktionen, am häufigsten der Offset-Einstellung über ein Potentiometer, dessen Schleifer mit einer der Versorgungsschienen verbunden ist; diese Funktion wird vollständig unterstützt. Ein zentraler SIP-Sockel beherbergt einen diskreten Transistor-Operationsverstärker, der in dieser aktiven Übung beschrieben wird.

Bevor man sich an den Arbeitstisch begibt, ist es sinnvoll, die Schaltungen auf dem Papier durchzugehen und das erwartete Verhalten auf der Grundlage der ausgewählten Komponenten zu berechnen. Es wird eine LTspice-Simulation mit allen eingegebenen Bauteilwerten bereitgestellt, die eine weitere Möglichkeit zur Vorhersage des Schaltungsverhaltens bietet, einschließlich des Einschwingverhaltens (Zeitbereich) und des Wechselstromverhaltens4 (Frequenzbereich).

Und schließlich wollen wir den Schalter umlegen und sehen, wie sich die Schaltung in der Praxis verhält. Wir verwenden hier das ADALM2000 von Analog Device, aber die Karte ist so konzipiert, dass sie mit fast allen bipolaren Tischnetzteilen, Signalgeneratoren und Oszilloskopen sowie anderen Multifunktionstestgeräten wie dem STEMlab-Board von Red Pitaya verwendet werden kann.

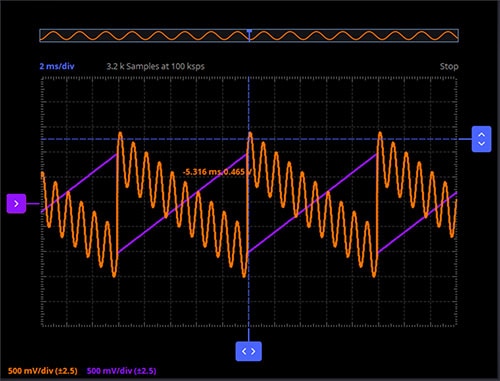

Wir beginnen mit dem Verstärker OP97 aus dem Sortiment ADALP2000, der einen sehr weiten Versorgungsbereich von ±2,25 V bis ±20 V hat, und die Stromversorgungsausgänge des ADALM2000 sind entsprechend auf ±5 V eingestellt. Wir konfigurieren die Platine für eine der interessanteren Schaltungen, den Differenzverstärker, und legen eine Sinuswelle von 1 kHz, 1 Vs-s an den nichtinvertierenden Eingang und eine Sägezahnwelle von 100 Hz, 1 V an den invertierenden Eingang an. Anhand dieser Wellenform lässt sich die Polaritätsumkehr des invertierenden Eingangs eindeutig beobachten, wie in den Abbildungen 3a (LTspice-Simulation) und 3b (Messergebnisse) dargestellt. Kanal 1 (orange) ist der Ausgang des Operationsverstärkers, und Kanal 2 ist der invertierende Eingang der Schaltung.

Abbildung 3a: Differenzverstärker in der LTspice-Simulation. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3a: Differenzverstärker in der LTspice-Simulation. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3b: Gemessene Ergebnisse für den Differenzverstärker. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3b: Gemessene Ergebnisse für den Differenzverstärker. (Bildquelle: Analog Devices)

Vollständige Anleitungen für mehrere zusätzliche Übungen finden Sie unter Operational Amplifier Experimenter Board für den ADALM2000 und Op Amp Experiment Practical Session (Klicken Sie auf den Pfeil im Link für den detaillierten Aufbau) für Red Pitaya STEMlab. Alle Platinenentwurfsdateien (im KiCAD-Format) und Gerber-Dateien sind unter den Bedingungen der „Creative Commons BY-SA“-Lizenz freigegeben; Die Links führen zu den zugehörigen Übungsseiten.

Nun, da die Schaltung läuft, können Studierende zwischen den anderen Konfigurationen hin- und herwechseln und das erwartete Verhalten erkunden, wenn alle Regeln befolgt werden, und, was ebenso wichtig ist, die Einschränkungen, wenn diese Regeln gebrochen werden - Ausgangsbegrenzung, Eingangs-Gleichtaktbereich, Bandbreitenbeschränkungen und eine Unzahl anderer kleiner Feinheiten, die analoge Elektronik so interessant machen -, ohne dass sie sich über Fehler bei der Übersetzung von Schaltplänen in Steckplatinen-Anschlüsse, Kurzschlüsse, offene oder lose Verbindungen Gedanken machen müssen. Dazu wird es später noch viele Gelegenheiten geben, sowohl im Universitätslabor als auch im wirklichen Leben.

Fußnoten:

1 - https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-active-filter

2 - Offenbar hat dieser Ingenieur das Memo nicht erhalten: https://eater.net/8bit/

3 - Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_smoke

4 - Der Autor hat keine Meinung dazu, ob es besser ist, zuerst manuelle Berechnungen, Simulationen oder Versuche am Arbeitstisch durchzuführen. Die meisten realen Entwicklungs- und Debugging-Prozesse beinhalten ohnehin eine Iteration zwischen diesen drei Bereichen in verschiedenen Reihenfolgen.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum