Der passende DC/DC-Regler für höhere ADAS-Anforderungen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2018-08-07

Durch die zunehmende Verbreitung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und in den Innenraum integrierte Infotainment-Systeme haben sich Fahrzeuge zu komplexen elektronischen Systemen auf Rädern entwickelt, für die mehrstufige, rauschfreie DC-Schienen benötigt werden. Da die Batterie eines typischen Fahrzeugs innerhalb seiner Betriebsumgebung jedoch alles andere als stabil ist, müssen Entwickler sehr genau auf das Design der Stromversorgungssysteme achten.

Zu den ADAS-Systemen zählen adaptive Geschwindigkeitsregelung, Kollisionsvermeidung, GPS, Rückfahrkameras, Spurhalteassistent, Stabilitätskontrolle und Konnektivität, während das Infotainment-System Displays und Multimedia-Player umfasst. Die Regelung der Gleichstromversorgung dieser Funktionen über die 12-Volt-Batterie (in manchen Fällen sind es sogar 24 oder 48 Volt) stellt aufgrund von Ausgangsrauschen der Batterie, Spannungsspitzen, Transienten bei Lastabfall sowie Temperaturextremen und -schwankungen eine Herausforderung dar, da die hierfür benötigten Elektronikkomponenten für beengte, sehr warme Umgebungen geeignet sein und Vibrationen und Stöße aushalten müssen.

Außerdem müssen die DC/DC-Wandler-ICs, die zur Regelung der Batterieausgangsspannung verwendet werden, um die für die verschiedenen ADAS-Funktionen benötigten DC-Schienen bereitzustellen, unter schwierigen elektrischen Voraussetzungen und Umgebungsbedingungen betrieben werden können. Des Weiteren müssen sie eine genaue Regelung bei hohem Wirkungsgrad mit niedrigen Ruheströmen und möglichst geringer Erzeugung von EMI liefern.

In diesem Artikel werden die Betriebsumgebung und die Betriebsbedingungen beschrieben sowie Automobilstandards vorgestellt, die entwickelt wurden, um diese Probleme zu mindern. Anschließend werden die Leistungsregler und DC/DC-Wandler, die zur Einhaltung der Stromverteilungsanforderungen beitragen, sowie ihre Verwendung beschrieben.

Unter der Motorhaube geht es rau zu

Das Auto stellt für Elektronikkomponenten (und auch für mechanische Bauteile) in folgender Hinsicht eine herausfordernde und raue Umgebung dar: elektrische und thermische Bedingungen, Erschütterungen/Vibrationen und verfügbarer Platz. Eine kurze Betrachtung:

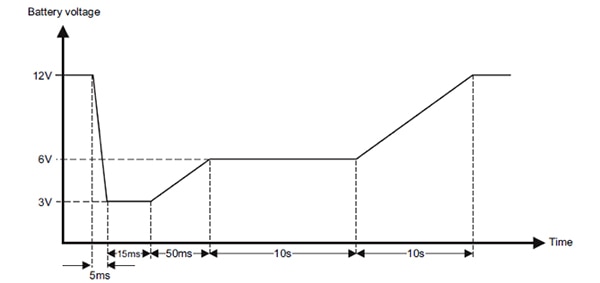

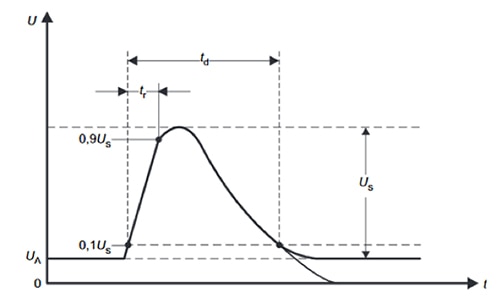

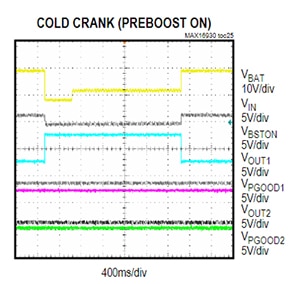

Elektrische Bedingungen: Wie bei den meisten Batterien ist die unkonditionierte Schiene der Batterie keine reine, gleichmäßige Gleichstromquelle. Sie unterliegt stattdessen Spannungsabfällen aufgrund von Kaltstarts (Abbildung 1), Spannungsspitzen aufgrund von „Lastabfällen“ (wenn die Verbindung zur mit der Lichtmaschine verbundenen Last plötzlich getrennt wird) (Abbildung 2 und Tabelle 1), Rauschen und EMI/RFI.

Abbildung 1: Der typische Verlauf der Batteriespannung bei einem Kaltstart hat nur wenig mit dem Verlauf der Batteriespannung bei weniger anspruchsvollen Anwendungen zu tun. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abbildung 2: Der typische Impuls bei Lastabfall ist durch einen schnellen Anstieg, einen langsameren Abfall und variables Timing charakterisiert. (Bildquelle: Texas Instruments)

|

|||||||||||||||

Tabelle 1: Die typischen Werte eines nicht unterdrückten Impulses aufgrund eines Lastabfalls (hier definiert durch ISO7637-2:2004[1]-5) für ein 12-Volt- und 24-Volt-Batteriesystem. (Bildquelle: Texas Instruments)

Die lokalen DC/DC-Regler müssen mit diesen Gegebenheiten fertig werden, über einen weiten Eingangsspannungsbereich (VEIN) funktionieren und eine verpolungssichere Verbindung der Batterie tolerieren. Des Weiteren müssen diese Regler einen sehr niedrigen Ruhestrom aufweisen, um den Batteriestromverbrauch zu minimieren, wenn das Auto nicht bewegt wird.

Der Grund hierfür ist, dass viele dieser ADAS- (und anderweitigen) Funktionen nicht physisch von der Batterie getrennt sind, sondern stattdessen Softstart- und Ein/Aus-Funktionen nutzen. Sie befinden sich also praktisch im Ruhezustand, wenn das Auto abgestellt ist. Insgesamt kann der sogenannte „Vampirstrom“, der von diesen Funktionen abgeleitet wird, dazu führen, dass sich die Batterie entleert, wenn das Auto über mehrere Wochen nicht bewegt wird.

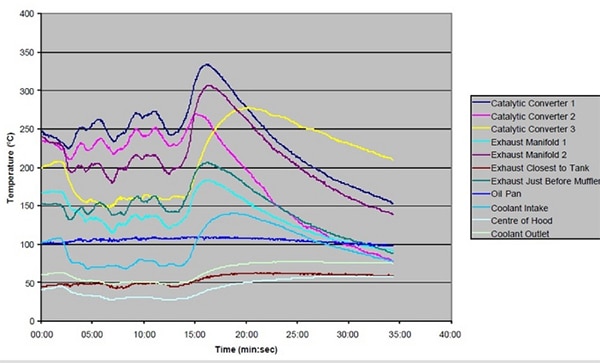

Thermische Bedingungen: Die Temperaturen unter der Motorhaube können von Minusgraden (geparktes Fahrzeug im Winter) bis weit über 150 °C bis 200 °C betragen, je nach Betriebsbedingungen und Platzierung des Messfühlers (Abbildung 3). Obwohl es in anderen Bereichen des Fahrzeugs wie etwa im Innenraum nicht so warm wird, können die Temperaturen dennoch relativ hoch sein, so etwa beim Parken in der prallen Sonne. Wenn sich die Temperatur im Freien zwischen 25 °C (77 °F) und 40 °C (104 °F) bewegt, kann die Temperatur im Inneren eines geparkten Autos bei direkter Sonneneinstrahlung auf 50 °C (122 °F) bis 75 °C (167 °F) klettern.

Abbildung 3: Die für das Fahrzeug (einen Chevrolet Silverado) an verschiedenen Stellen gemessenen Temperaturen beim Bergauffahren mit etwa 65 km/h (40 mph). An vielen Messpunkten übersteigen die gemessenen Temperaturen 150 °C. (Bildquelle: Pelican Parts)

Erschütterungen/Vibrationen: Mechanische Erschütterungen und Vibrationen sind nicht zu vermeiden. Grundlegende mechanische Analysen zeigen jedoch, dass kleinere, leichtere Komponenten weniger anfällig für diese Störungen sind und gegebenenfalls einfacher abgefedert und erschütterungsfrei montiert werden können. Außerdem werden für solche Komponenten kleinere Platinen benötigt, die über die entsprechenden Vorzüge verfügen.

Größe: Geringe Größe bietet neben den genannten Punkten im Hinblick auf Erschütterungen/Vibrationen noch einen weiteren großen Vorteil. Angesichts der fest vorgegebenen Abmessungen des Fahrzeugs stellt es eine Herausforderung dar, die Schaltkreise für die ADAS-Funktionen und in vielen Fällen die zugehörigen Sensoren unterzubringen. Während ein Teil dieser Schaltkreise an fast jeder beliebigen freien Stelle positioniert werden kann, müssen viele der ADAS-Sensoren und der Schaltkreis zur Aufbereitung des Frontend-Signals an bestimmten Stellen positioniert werden, selbst wenn die zugehörige Elektronik an anderer Stelle untergebracht werden kann.

Definition der Herausforderungen durch Automobilstandards

Für Fahrzeuge gibt es drei wichtige Antriebe: elektrische (EV), hybride (HEV) und selbstverständlich den Verbrennungsmotor. Diese sind außerdem in verschiedenen Größen und Ausführungen, mit verschiedenen Funktionen und zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Die Branche hat für Elektronikkomponenten, Software und Subsysteme Standards für Risiko- und Leistungsstufen definiert. Indem einfache integrierte Schaltkreise (ICs) für verschiedene Stufen qualifiziert werden, wissen Entwickler genau, dass sie Bausteine erhalten, die sie für Platinen, Baugruppen, Subsysteme und komplette Funktionen mit definierter Leistung verwenden können.

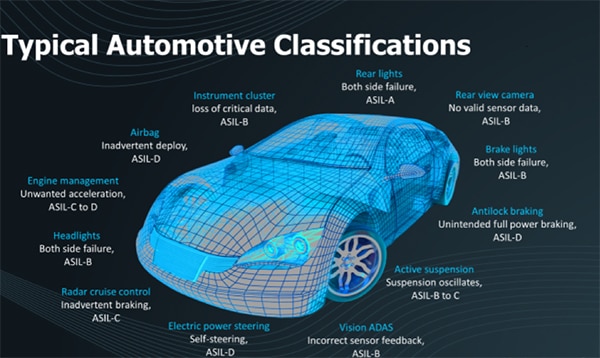

Der vorherrschende Standard für diese Art der Leistungsdefinition ist der Automotive Safety Integrity Level (ASIL), ein Ansatz zur mehrstufigen Risikoklassifizierung nach ISO 26262, der Norm für funktionale Sicherheit für Straßenfahrzeuge. Die oberste Stufe ist ASIL-D. Sie steht für die höchste Gefährdungsstufe in der Automobiltechnik und erfordert daher ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Einhaltung von Sicherheitsanforderungen (Abbildung 4). In absteigender Reihenfolge folgen auf ASIL-D die Einstufungen ASIL-C, -B und -A, die Zwischenstufen bezüglich der Gefährdung und der erforderlichen Sicherheit definieren. Die Einstufung ASIL QM schließlich gilt für Anwendungen, die keinerlei Gefährdung darstellen und für die daher auch keine Sicherheitsanforderungen einzuhalten sind (z. B. Funksender).

Abbildung 4: Mit ASIL-D bis ASIL-A werden Fahrzeugfunktionen hinsichtlich ihrer Bedeutung für Fahrzeugsicherheit, Betrieb, Regelung und weitere Faktoren klassifiziert, wobei ASIL-D für die höchste Gefährdungsstufe steht. (Bildquelle: Mentor Graphics)

Anbieter von Komponenten für ADAS-Funktionen wie DC/DC-Regler testen ihre Komponenten und sichern zu, dass ihre Komponenten bestimmte Leistungsanforderungen gemäß ASIL-Klassifizierung erfüllen und übertreffen. Dies schließt auch Temperatur-, Vibrations- und Versagensmodi mit ein.

Ein weiterer relevanter Standard mit der Bezeichnung AEC-Q100 umfasst eine Reihe von Prüfabläufen zur Qualifizierung von ICs, die vom Automotive Electronics Council (AEC) entwickelt wurden. Er legt Standards für die Qualifizierung von Bauteilen und Qualitätssystemen sowohl für neue als auch für aufgerüstete Produkte fest. AEC-Q100 führt für die Komponenten außerdem Temperaturbereiche mit definierten Klassenbezeichnungen ein, wobei Klasse 0 für den weitesten Temperaturbereich steht (Tabelle 2).

|

Tabelle 2: Die Temperaturbereiche gemäß AEC-Q100 legen grundlegende Betriebsbereiche mit entsprechenden Suffixen fest. (Bildquelle: Cypress Semiconductor Corp.)

DC/DC-Regler für ADAS-Anforderungen

Die hohen Anforderungen von ADAS-Funktionen erfordern ICs, DC/DC-Regler eingeschlossen, die den Anforderungen dieses Anwendungsbereichs hinsichtlich elektrischen, thermischen und größenbezogenen Überlegungen gerecht werden. Diese Komponenten sollten mehreren (wenn nicht sogar allen) ASIL-Klassifizierungen in Bezug auf elektrische und thermische Bedingungen, Erschütterungen/Vibrationen und zur Verfügung stehendem Platz entsprechen.

So ist beispielsweise der MAX16930 von Maxim Integrated ein 36-Volt-DC/DC-Regler mit einem Ruhestrom von lediglich 20 Mikroampere (µA) (Abbildung 5). Dieser für die Automobiltechnik geeignete Schaltbaustein mit drei Ausgängen verfügt über zwei synchrone Abwärtswandler und einen asynchronen vorverstärkenden (Preboost-) Aufwärtswandler und bietet bis zu drei unabhängig voneinander gesteuerte Stromschienen: einen Vorverstärker mit einstellbarer Ausgangsspannung, einen Abwärtswandler mit einer festen Ausgangsspannung von 5 Volt oder einer einstellbaren Ausgangsspannung von 1 bis 10 Volt sowie einen Abwärtswandler mit einer festen Ausgangsspannung von 3,3 Volt oder einer einstellbaren Ausgangsspannung von 1 bis 10 Volt.

Abbildung 5: Die Vorverstärkerfunktion des Abwärtsreglers MAX16930 mit mehreren Ausgängen ermöglicht den Betrieb während Kaltstartphasen, wenn die Batteriespannung auf niedrige einstellige Werte fällt (gelb). (Bildquelle: Maxim Integrated)

Der MAX16930 bietet einen weiten Spannungsbereich von 3,5 Volt bis 36 Volt, während die Vorverstärkung den Betrieb bis hinunter auf 2 Volt (im Bootstrap-Modus) ermöglicht, was für Kaltstarts erforderlich ist (Abbildung 5). Abwärtswandler und Vorverstärker können jeweils einen Ausgangsstrom von bis zu 10 Ampere liefern und unabhängig voneinander gesteuert werden. Die vom Benutzer einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 2,2 MHz mit optionaler Spreizspektrum-Technologie sorgt dafür, dass keine AM-Band-Interferenzen auftreten.

Der MAX16930 bietet verschiedene Takt-Einstellungen, die es den Entwicklern ermöglichen, Probleme im Zusammenhang mit Störungen durch IC-Taktgeber sowie durch Schlagfrequenzen, die durch das Mischen mehrerer Systemtaktgeber entstehen, zu minimieren. Die Benutzer müssen sich für einen von drei Frequenzfunktionsmodi entscheiden:

- Einfacher Festfrequenzbetrieb mit einer vom Benutzer vorgegebenen Frequenz.

- Skip-Modus, der den Taktgeber bei geringer Last deaktiviert und der nur bei Bedarf aufgerufen wird, um die Regelung der Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten.

- Synchronisierung mit einem externen Taktgeber. Der IC kann im Betrieb zwischen diesen Modi umgeschaltet werden, wofür jedoch eine zusätzliche Software für das IC-Management erforderlich ist.

Eine weitere Option, die dieser IC bietet, ist das Aufrufen der Spreizspektrum-Takterzeugung, um die vom Taktgeber verursachte EMI, die bei einer einzelnen Frequenz auftritt, durch zufälliges Dithering des Taktgebers auf eine Nennfrequenz zu minimieren. Die unerwünschte EMI-Energie wird auf ein breiteres Spektrum aufgeteilt, allerdings mit einer niedrigeren Maximalamplitude bei jeder einzelnen Frequenz.

Während der Designphase des Systems müssen die Benutzer außerdem den „Wert“ des internen linearen Reglers (LDO) festlegen, der umgangen werden kann, indem man ihn mit einer externen Schiene verbindet.

Einerseits ist der LDO-Ausgang extrem rauscharm und hilfreich, um eine kleine, eingegrenzte Last bereitzustellen, für die minimales Schienenrauschen erforderlich ist. Andererseits jedoch ist er weniger effizient als die Schaltregler des MAX16930.

Um das Platzproblem anzugehen, ist es ein gängiges Verfahren, die Anzahl der Ausgänge eines einzelnen ICs zu erhöhen. Der LT8603 von Analog Devices ist eine Komponente mit vier Ausgängen, die in einem Gehäuse mit 6 x 6 mm zwei Abwärtsschaltregler mit hoher Eingangsspannung, einen Abwärtsregler mit niedriger Eingangsspannung sowie einen Aufwärtsregler kombiniert.

Wenn der Aufwärtsregler VIN liefert, bietet der IC selbst dann drei geregelte Ausgangsspannungen, wenn die Eingangsspannung unter den Wert der geregelten Ausgangsspannungen fällt, wie es bei Kaltstarts der Fall ist (Abbildung 6).

Abbildung 6: Der LT8603 kann für den Betrieb gemäß Spezifikationen konfiguriert werden und trotz Kaltstartbedingungen die volle DC-Ausgabe bereitstellen. (Bildquelle: Analog Devices)

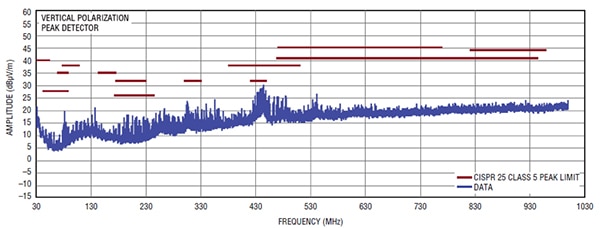

Der IC kann über Versorgungsschienen bis 42 Volt betrieben werden und schaltet bei vom Benutzer festgelegten Frequenzen zwischen 250 kHz und 2,2 MHz, um EMI zu minimieren. Die abgestrahlte EMI (für Emissionsmessungen gemäß CISPR 25 mit Spitzengrenzwerten der Klasse 5) liegt unterhalb der zulässigen Grenzwerte (kurze horizontale Segmente) (Abbildung 7).

Abbildung 7: Aus dem Diagramm der abgestrahlten EMI des LT8603 für Emissionsmessungen gemäß CISPR 25 mit Spitzengrenzwerten der Klasse 5 bei einer Versorgungsspannung von 14 Volt und einer Schaltfrequenz von 2 MHz ist ersichtlich, dass die Emissionen unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen (kurze horizontale Grenzwerte). (Bildquelle: Analog Devices)

Die vier Kanäle dieses IC werden unabhängig voneinander mit Strom versorgt und die Entwickler müssen sich entscheiden, auf welche Weise sie sie anschließen, um den Vorgaben für System und Schaltkreis gerecht zu werden. Der Verstärkerausgang kann beispielsweise so konfiguriert werden, dass er die Eingangsspannung für die Abwärtswandler liefert, wodurch man selbst dann drei streng geregelte Ausgangsspannungen erhält, wenn die Eingangsspannung unter die geregelten Ausgangsspannungen der Abwärtswandler fällt, was bei einem Kaltstart sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. Der Aufwärtsregler kann stattdessen jedoch über einen Abwärtsreglerausgang versorgt oder als ein SEPIC-Wandler konfiguriert werden, wodurch der IC bis zu vier streng geregelte Ausgänge bereitstellt.

Der Schaltfrequenzbereich für die vier Kanäle ist ein weiterer Faktor, den die Entwickler festlegen müssen. Diese Festlegung muss vor der Auswahl der Oszillatorfrequenz erfolgen, die über einen einzelnen Widerstand auf einen Wert zwischen 250 kHz und 2,2 MHz eingestellt werden kann. Niedrigere Frequenzen bieten im Allgemeinen einen höheren Wirkungsgrad sowie einen größeren Betriebs-Eingangsspannungsbereich aufgrund von weniger Schaltverlusten und geringerer Empfindlichkeit gegenüber Timing-Vorgaben (z. B. minimalen Ein- und Ausschaltzeiten).

Höhere Schaltfrequenzen ermöglichen jedoch die Verwendung kleinerer Komponenten und sie verschieben das Rauschen im Zusammenhang mit dem Schaltvorgang weg von empfindlichen Frequenzbändern wie dem AM-Frequenzband. Der Nachteil hierbei ist jedoch ein geringerer Wirkungsgrad.

Stromversorgung leistungsstarker ADAS-Sensoren

Manche ADAS-Funktionen haben leistungsstarke Sensor-Frontends und erfordern daher ein geringeres Rauschen oder ein schnelleres Einschwingverhalten als die meisten Abwärtsschaltregler bieten können. Der Linearregler Maxim MAX15027 mit geringer Dropout-Spannung (klassifiziert gemäß AEC-100 Grade-1) ist speziell für solche Situationen vorgesehen. Ihm genügen Eingangsspannungen von lediglich 1,425 Volt und er liefert einen Dauerausgangsstrom von bis zu 1 Ampere mit einem maximalen Spannungseinbruch (Dropout) von nur 225 Millivolt (mV). Seine große Bandbreite unterstützt ein schnelles Einschwingverhalten, wodurch die Ausgangsspannungsabweichung auf 15 mV begrenzt wird – mit einem Lastschritt von 500 mA, wobei am Ausgang ein Keramikkondensator mit lediglich 4,7 Mikrofarad (μF) verwendet wird.

Vorkehrungen für optimale Leistungsfähigkeit des LDO

Obwohl es sich beim MAX15027 um einen LDO handelt und dies eine der am unproblematischsten zu verwendenden Leistungsreglertopologien ist, müssen einige wenige Vorkehrungen getroffen werden. Erstens muss es sich bei den 1-μF- und 4,7-μF-Keramikkondensatoren am Eingang bzw. Ausgang um hochwertige Bauteile mit einem niedrigen ESR-Wert im Milliohm-Bereich handeln. Bewegt sich der ESR-Wert im Ohm-Bereich oder darüber, beeinflusst dies die Reaktion des LDO auf Leitungs- und Lastschwankungen. Es kann zu Problemen mit der internen LDO-Schleifenstabilität und möglicherweise zu einer Selbstoszillation kommen.

Zweitens muss das Layout der Platine einen Kühlkörper aufnehmen können und den thermischen Anforderungen genügen, da LDOs aufgrund der Gehäusegröße im Vergleich zu Schaltreglern eine relativ hohe Verlustleistung aufweisen. Aus diesem Grund befindet sich auf der Unterseite des TDFN-Gehäuses des MAX15027 ein Wärmeleitpad, um für einen Pfad mit niedrigem Wärmewiderstand in die PC-Karte zu sorgen. Dieser Pfad leitet einen Großteil der Wärme weg vom IC und macht die PC-Karte zu einem wirksamen Kühlkörper. Das Wärmeleitpad sollte für optimale thermische und elektrische Leistung mit einer großen Grundplatte verbunden sein.

Dieser Ansatz ist für sich genommen notwendig, aber nicht ausreichend. Eine thermische Modellierung ist dringend anzuraten, damit benachbarte ICs und andere Komponenten nicht ebenfalls davon ausgehen, dass sie dieselbe Kupferschicht der PC-Karte als Kühlkörper verwenden können. Dies würde zu einer insgesamten Wärmebelastung führen, der die gewählte Kühlstrategie nicht mehr gewachsen wäre.

Bei dieser Strategie wird die Wärme zunächst über das Wärmeleitpad vom IC weg in die Schicht der PC-Karte geleitet. Hierauf folgt in den meisten Fällen eine Konvektion an einem entfernten Kühlkörper oder einer kalten Platte. Eine derartige „Ansammlung“ von Wärmequellen kann das grundlegende Kühlkonzept widerlegen, an dessen Anfang das Wärmeleitpad auf der Unterseite des IC steht.

Fazit

Die Verwendung von ADAS- und Infotainment-Systemen macht es erforderlich, dass die einzigartigen und oftmals hohen Anforderungen dieser Systeme hinsichtlich der Gleichstromversorgung erfüllt werden müssen. Dies fördert die Entwicklung und Verfügbarkeit von ICs und anderen Komponenten, die trotz extremen Temperaturen und Eingangsspannungen funktionieren und dabei nur einen sehr niedrigen Ruhestrom ziehen. Diese ICs müssen außerdem klein sein, um ihre Empfindlichkeit gegenüber Vibrationen und Erschütterungen zu verringern, was erfreulicherweise auch dem kompakten Schaltkreisdesign von ADAS-Funktionen entgegenkommt.

Die Anbieter von Leistungsreglern haben inzwischen eine Vielzahl an für ADAS-Systeme optimierten Schalt- und LDO-DC/DC-Komponenten im Angebot, die den strengen Branchenstandards genügen und die sowohl das Design als auch Entscheidungen bezüglich der Stückliste erleichtern.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.