Verhinderung einer zu hohen LED-Sperrschichttemperatur

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2016-11-01

Die durchschnittliche ultrahelle LED (HB) wandelt nur rund 45 % der ihr zugeführten Energie in sichtbare Photonen um. Der Rest wird zu Wärme. Wird diese Wärme nicht entsprechend von der LED abgeleitet, überhitzt diese bis zum möglichen Komplettausfall. Selbst wenn es dazu nicht kommt, kann eine erhöhte Sperrschichttemperatur in einer LED eine Verringerung der Lichtausbeute, Farbänderungen und/oder eine erhebliche Verkürzung der Lebensdauer zur Folge haben.

Dieser Beitrag erklärt, wie sich die Sperrschichttemperatur (Temperatur am pn-Übergang) berechnen lässt, und befasst sich mit der Bedeutung des Wärmeübergangswiderstands. Er untersucht LED-Gehäusealternativen mit niedrigerem Wärmeübergangswiderstand wie Chip-Scale- und COB-Ausführungen (Chip-on-Board) und widmet sich den Faktoren, die die Leistung des Kühlkörpers beeinträchtigen.

Wie Wärme entsteht und welche Folgen sie für eine LED hat

Wenn am pn-Übergang einer LED ausreichend Spannung anliegt, fließt Strom durch den Übergang, der Licht und Wärme erzeugt. Die durchschnittliche ultrahelle LED (HB) wandelt jedoch nur rund 45 % der ihr zugeführten Energie in Licht um. Der Rest wird zu Wärme.

Weil der pn-Übergang klein ist, wird viel Wärme pro Fläche erzeugt: Eine LED mit 1 W und 1 mm2 kann 100 W/cm2 produzieren. Steigt die Sperrschichttemperatur, sinken die Durchlassspannung und die Lichtausbeute der LED. Zur Verlängerung der Lebensdauer und Aufrechterhaltung der Leistung der LED muss ihre Sperrschichttemperatur beim Betrieb innerhalb der Herstellerspezifikationen verbleiben.

Wie in Abbildung 1 gezeigt, sinkt die Durchlassspannung bei konstantem Betriebsstrom um rund 20 mV pro 10-°C-Anstieg der Sperrschichttemperatur. Konkret sinkt die Durchlassspannung bei einer konstanten Stromstärke von 350 mA um 0,17 V, wenn die Sperrschichttemperatur der LED von 25 °C auf 80 °C steigt.

Abbildung 1: Hohe LED-Sperrschichttemperaturen lassen Durchlassspannung sinken. (Quelle: Osram)

Analog dazu gilt: Die Lichtausbeute sinkt um 10 %, wenn die Sperrschichttemperatur von 25 °C auf 80 °C steigt (siehe Abbildung 2). Wenn die LED bei 25 °C 90 Lumen erzeugt, sinkt dieser Wert bei einer Sperrschichttemperatur von 80 °C auf 81 Lumen. Vereinfacht gesagt: Die Lichtausbeute sinkt pro 10 °C höherer Sperrschichttemperatur um rund 1,8 %.

Abbildung 2: Höhere LED-Sperrschichttemperatur lässt Lichtausbeute sinken (Quelle: Osram)

Die dominante Wellenlänge einer LED ist die Wellenlänge der Photonen, die eine LED vorrangig emittiert. Diese bestimmt die Lichtfarbe der LED. Bei einer monochromen LED wie der roten 626-nm-LED in Abbildung 3 steigt die dominante Wellenlänge mit höherer Sperrschichttemperatur. Dadurch ändert sich die Farbe.

Abbildung 3: Höhere Sperrschichttemperatur verschiebt die dominante Wellenlänge und ändert damit die Lichtfarbe der LED (Quelle: Osram)

Berechnung der Sperrschichttemperatur

Der Wirkungsgrad von Halbleiter-Leuchteinrichtungen hängt in starkem Maß von der Sperrschichttemperatur ab. Diese wiederum wird in erster Linie von drei Faktoren bestimmt: der angelegten Spannung, dem Wärmeübergangswiderstand zwischen LED-Sperrschicht und Umgebungstemperatur und der Umgebungstemperatur selbst. Die angelegte Spannung bestimmt, wie viel Wärme erzeugt wird. Der Wärmeübergangswiderstand und die Umgebungsbedingungen geben vor, wie effizient die Wärme abgeleitet werden kann.

Der Widerstand zweier wichtiger thermischer Pfade beeinflusst die Sperrschichttemperatur. Der erste ist der Widerstand zwischen der LED-Sperrschicht und dem Wärmeübergangskontakt an der Gehäuseunterseite. Der zweite ist der Widerstand des Wärmeübergangskontakts zur Umgebung.

Die Temperatur der LED-Sperrschicht (TJ) ist die Summe aus Umgebungstemperatur (TA) und Produkt aus Wärmeübergangswiderstand zur Umgebung (Rth j-a in der Formel unten) und der Verlustleistung Pd (If x Vf). Wärmeübergangswiderstand ist definiert als Anstieg der Temperatur einer Komponente pro Einheit abgegebener Leistung in Einheiten von °C/W.

Die Formel lautet: ![]()

Das Verstehen des thermischen Pfades der LED-Komponente von der Sperrschicht zur Umgebung ist bei der Entwicklung eines Beleuchtungssystems entscheidend für die Gewährleistung der maximalen Wärmeübergangsleistung. Um die Dinge zu vereinfachen, schauen wir uns hier nur die Summe des Widerstands zwischen der LED-Sperrschicht und der Umgebung an. Bei einem LED-Beleuchtungssystem in der Praxis gibt es eine ganze Reihe von Widerständen, die den thermischen Pfad des Gesamtsystems definieren.

Bei geringem Wärmeübergangswiderstand können LED mit höheren Strömen betrieben werden, was ihre Leuchtkraft erhöht, ohne einen frühzeitigen Ausfall durch Überhitzung zu riskieren. Die maximale Sperrschichttemperatur und der Wärmeübergangswiderstand einer LED müssten im Datenblatt des Herstellers angegeben sein.

Das Gehäuse kann helfen

Der Wärmeübergangswiderstand zwischen der LED-Sperrschicht und dem Wärmeübergangskontakt an der Gehäuseunterseite wird vom Design des Gehäuses bestimmt. Dem Rechnung tragend, haben Ingenieure die Entwicklung thermisch optimierter Designs wie CSP-Komponenten (Chip-Scale Package) und COB-LED (Chip-on-Board) in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen gestellt.

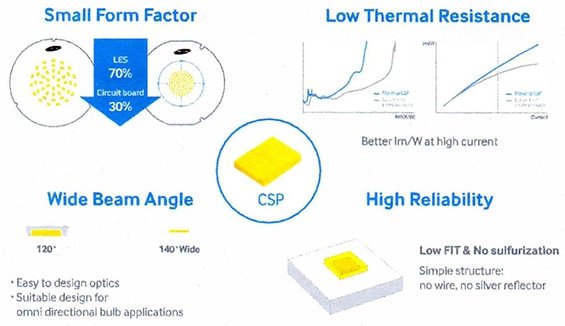

Bei der CSP-Technologie entfällt der traditionelle Unterbau. Stattdessen wird der LED-Chip direkt auf der Platine befestigt (Abbildung 4). Bis vor Kurzem waren CSP für LED aufgrund der schwierigen Wärmeableitung aus so kleinen Bauteilen nicht weit verbreitet. Dank höherer Effizienz und Temperaturtoleranz wurde dieses Problem jedoch gelöst.

Abbildung 4: Zu den vielen Vorteilen der CSP-Technologie zählt der geringere Wärmeübergangswiderstand. (Quelle: Samsung Semiconductor)

Es gibt keine Standarddefinition für CSP, aber in der Branche gilt als „Chip-Scale Package LED“ in der Regel jede Komponente mit der gleichen Größe wie die lichtemittierende Fläche der LED plus maximal 20 Prozent. CSP haben einen niedrigeren Wärmeübergangswiderstand als konventionelle LED – in erster Linie dank der Metall-Metall-Schnittstelle zwischen der CSP-LED und der Kühlkörper-Oberfläche der Platine.

Eine SCP8RT78HPL1R0S06E von Samsung Semiconductor besitzt beispielsweise einen Gehäuse-Wärmeübergangswiderstand von nur 2 °C/W. Die CSP-Technologie von Samsung verringert die Größe eines konventionellen LED-Gehäuses durch Kombination von Flip-Chip-Technologie mit Phosphorbeschichtungstechnologie. Das macht Metalldrähte und Kunststoffformteile überflüssig.

Beim COB-Ansatz setzen die Hersteller eine Reihe von Chips direkt auf ein Trägermaterial. Der geringe Wärmeübergangswiderstand der LED-Arrays der Bridgelux Vero- und V-Serie, der von 1,6 °C/W bis hinunter zu 0,25 °C/W reicht, wird durch eine LED-Chipstruktur ermöglicht, bei der thermische und elektrische Pfade voneinander getrennt sind.

Das Anbringen einer LED auf einem sauberen, flachen und ebenen Kühlkörper ist entscheidend für einen guten Wärmeübergang. Der Einsatz von TIM (Thermal Interface Material - Wärmeleitmaterial) zwischen der LED und dem Kühlkörper ist ebenfalls Voraussetzung für eine gute Wärmeableitung. Der LED-Hersteller Cree behauptet, die Rückseite seines Keramik-Trägermaterials bei der LED-Reihe CX (wie die CXA1304-0000-000C00A427F) sei 10-mal glatter als die Rückseite des Aluminium-Trägermaterials, das bei anderen COB-LED häufig zum Einsatz kommt.

Zur Bestimmung der Planheit eines Kühlkörpers, so der Vorschlag von Cree, solle unter Verwendung einer Rasierklinge als gerader Kante nach Lücken zwischen Klinge und Kühlkörper (Abbildung 5) gesucht werden.

Abbildung 5: Prüfen der Planheit eines Kühlkörpers. (Quelle: Cree)

Wärmeleitmaterial und Kühlkörper

Ein typisches LED-Beleuchtungssystem enthält mehrere HB-LED-Gehäuse, die auf einem Trägermaterial angebracht und auf einem Kühlkörper montiert sind. Weil LED keine Wärmestrahlung wie herkömmliche Glühlampen emittieren, muss die von ihnen erzeugte Wärme vom Trägermaterial abgeleitet werden. Zu den traditionellen thermischen Trägermaterialien zählen zwei Keramikmaterialien: Al2O3 (Aluminiumoxid oder Tonerde) und AlN (Aluminiumnitrid). Während der Montage muss die Unterseite des Trägermaterials vollen Kontakt mit der Montagefläche des Kühlkörpers haben. Zwischen LED und Kühlkörper wird ein spezielles Wärmeleitmaterial (TIM, Thermal Interface Material) eingebracht, um kleine Hohlräume zu füllen, damit die Wärme besser geleitet wird. Gibt es zwischen der LED und dem Kühlkörper einen Spalt, ist der Wärmeleitpfad weniger wirksam. TIM können Kleber, Pasten, Gels, Pads, Lötlegierungen und Harze sein.

Der Kühlkörper ist der letzte integrale Bestandteil der Wärmeleitkette. Kühlkörper leiten Wärme von der LED weg und halten damit die Sperrschichttemperatur innerhalb akzeptabler Grenzen. Entwickler müssen die Oberfläche, deren Ausdehnung, aerodynamische Aspekte, den Wärmeübergang und Fragen der Montage berücksichtigen.

Kühlkörper arbeiten nach drei Prinzipien: Konduktion (Wärmeübergang von einem Feststoff auf einen anderen), Konvektion (Wärmeübergang von einem Feststoff auf ein strömendes Medium, in der Regel Luft) oder Radiation (Wärmeübergang von zwei Körpern mit verschiedenen Oberflächentemperaturen). Kühlkörper bestehen in der Regel aus Metallen wie Aluminium oder Kupfer und haben viele Lamellen, um ihre Oberfläche zu vergrößern (Tabelle 1).

| Material | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) |

|---|---|

| Eisen | 79,5 |

| Aluminium | 205 |

| Kupfer | 385 |

| Luft (bei 0 °C) | 0,024 |

Tabelle 1: Wärmeleitfähigkeit von gängigen Kühlkörper-Materialien und Luft (Quelle: Bridgelux)

Der Kühlkörper lässt sich passiv oder aktiv kühlen, um den Wärmeaustausch zu verbessern. Als allgemeine Faustregel gilt, dass für jedes Watt an Wärme, das abgeführt werden soll, rund 65 Quadratzentimeter Kühlkörperfläche benötigt werden.

Fazit

Die meisten LED-Ausfallmechanismen sind temperaturabhängig. Auch wenn eine erhöhte Sperrschichttemperatur in einer LED nicht unbedingt zu einem Ausfall führt, kann sie doch die Lichtausbeute verringern, Farbänderungen verursachen und/oder die Lebensdauer der LED erheblich verkürzen Dieser Artikel widmete sich der Frage, wie sich die Sperrschichttemperatur (Temperatur am pn-Übergang) berechnen lässt, und befasste sich mit der Bedeutung des Wärmeübergangswiderstands. Er untersuchte zudem LED-Gehäusealternativen mit geringerem Wärmeübergangswiderstand wie Chip-Scale- und COB-Ausführungen (Chip-on-Board) und widmete sich den Faktoren, die die Leistung des Kühlkörpers beeinträchtigen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.