Verwendung driftloser Verstärker für DC-Präzision und große Bandbreite

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2023-03-01

Es gibt viele Sensorsignale aus der realen Welt, insbesondere solche, die mit Naturphänomenen zusammenhängen, die nur sehr langsame und geringfügige zeitliche Veränderungen aufweisen. Doch gerade diese subtilen Veränderungen sind wichtig, um Einsicht und Verständnis für die Situation zu entwickeln. Zu den vielen Beispielen gehören Dehnungsmessstreifen, die die Bewegung von Brücken oder Bauwerken überwachen, Unterwasser-Messwertgeber für den Durchfluss, temperaturbedingte Phänomene, Beschleunigungsmesser, die Bewegungen im Zusammenhang mit Erdbeben und Verschiebungen der Erdoberfläche messen, die Ausgänge verschiedener optischer Sensoren und fast alle Biopotentialsignale.

Die effektive und genaue Erfassung von Signalen mit sehr niedrigen Pegeln war schon immer eine Herausforderung. Sie werden leicht durch Rauschen verfälscht, so dass ihre Verstärkung entscheidend ist, um die erforderliche Amplitude zu erreichen und das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) zu erhalten. Die niedrige Frequenz dieser Signale, die oft im einstelligen oder zweistelligen Hertzbereich liegen und umgangssprachlich als „Gleichstromsignale“ bezeichnet werden, stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Jegliche anfängliche Gleichstromverschiebung in den Verstärkerparametern, wie z. B. Bias-Strom oder Spannungsoffset, und inhärentes 1/f-Rauschen (rosa Rauschen) sowie nachfolgende unvermeidliche Leistungsverschiebungen aufgrund von temperaturbedingter Drift, Stromschienenschwankungen oder Komponentenalterung verschlechtern die Leistung der Signalkette.

Traditionell sind so genannte „driftlose“ Verstärker nur für Anwendungen mit geringerer Bandbreite geeignet, da dynamische Fehlerreduzierungstechniken bei höheren Frequenzen übermäßige Artefakte erzeugen. Dies ist jedoch eine sehr begrenzende Einschränkung, da diese DC-ähnlichen Signale plötzliche Ausbrüche wichtiger Aktivitäten mit höherer Frequenz und größerer Bandbreite aufweisen können, z. B. wenn eine Struktur plötzlich bricht oder ein Erdbeben auftritt.

Aus diesem Grund ist ein Frontend-Verstärker, der eine sehr geringe Drift für DC-ähnliche Signale und eine gute Leistung bei höheren Frequenzen aufweist, sehr wünschenswert. Glücklicherweise haben Verbesserungen in Topologie und Design die Entwicklung von driftfreien Verstärker-ICs für den Betrieb von DC bis zu höheren Frequenzen ermöglicht, die Offset, Parameterdrift und 1/f-Rauschen im Wesentlichen eliminieren.

In diesem Artikel werden Komponenten von Analog Devices (ADI) verwendet, um die Besonderheiten von driftlosen Verstärkern, ihre Parameter und Probleme zu veranschaulichen. Anschließend wird untersucht, wie die Funktionen des driftlosen Verstärkers realisiert werden, und es werden Techniken zur Verbesserung der Leistung des Verstärkers und der zugehörigen Signalkette vorgestellt.

Umgang mit einer Drift ungleich Null

Bei der Drift handelt es sich um eine Verschiebung der Basisleistung, die in erster Linie, aber nicht ausschließlich, auf verschiedene thermische Effekte im Sensor und im Schaltkreis des analogen Frontends (AFE) zurückzuführen ist. Die traditionelle Lösung, um eine Drift nahe Null zu erreichen, ist die Verwendung eines Zerhacker-stabilisierten (Chopper-stabilisierten) Verstärkers, der das niederfrequente Signal (oft als Gleichstromsignal bezeichnet) auf eine höhere Frequenz moduliert, die leichter zu steuern und zu filtern ist; die anschließende Demodulation durch den Verstärker stellt das ursprüngliche Signal wieder her, allerdings in verstärkter Form. Diese Technik funktioniert und wird seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt.

Beachten Sie, dass „Gleichstromsignal“ eigentlich eine falsche Bezeichnung ist. Wäre das Signal wirklich ein Gleichstromsignal und hätte somit einen konstanten Wert, würde es keine informationstragenden Schwankungen aufweisen - es sind aber gerade diese langsamen Schwankungen, die von Interesse sind. In der gängigen Terminologie wird jedoch der Begriff „Gleichstromsignal“ verwendet

Eine Alternative zur Chopper-basierten Stabilisierung ist der Ansatz der „automatischen Nullstellung“ („Auto-Zero“). Diese Technik nutzt die dynamische Korrektur, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, allerdings mit etwas anderen Kompromissen bei der Performance. Driftlose Operationsverstärker können Chopper-Technik, automatische Nullstellung oder eine Kombination aus beiden Techniken verwenden, um unerwünschte niederfrequente Fehlerquellen zu entfernen. Auch hier gibt es ein kleines terminologisches Problem: Der Begriff „driftlos“ ist etwas irreführend: Diese Verstärker haben zwar eine extrem niedrige, sehr nahe bei Null liegende Drift, aber sie sind nicht perfekt - auch wenn sie beeindruckend nahe dran sind. Jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile und wird für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt:

- Die Chopper-Technik nutzt die Signalmodulation und -demodulation und hat ein geringeres Basisbandrauschen, erzeugt aber auch Rauschartefakte auf der Chopper-Frequenz und ihren Oberwellen.

- Alternativ dazu verwendet die Auto-Zero-Technik eine Abtast- und Halteschaltung und eignet sich für breitbandigere Anwendungen, weist aber aufgrund des Rauschens im Basisbandteil des Spektrums ein stärkeres In-Band-Spannungsrauschen auf.

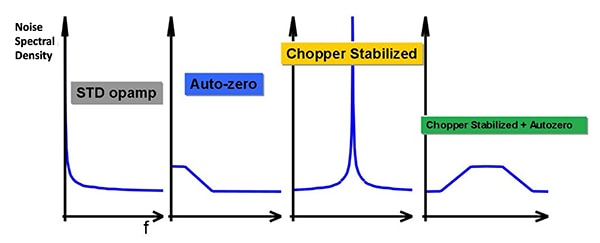

- Moderne driftlose Verstärker-ICs kombinieren beide Techniken und bieten so das Beste aus beiden Welten. Sie verwalten die Rauschspektraldichte (NSD), um das Basisbandrauschen zu verringern und gleichzeitig Hochfrequenzfehler wie Welligkeit, Störungen und Intermodulationsverzerrungen (IMD) zu minimieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: Jede Art von analogem Verstärker hat eine eigene typische Rauschspektraldichte (NSD); der driftlose Verstärker akzeptiert die NSD-Leistung der Auto-Zero- und Chopper-stabilisierten Ansätze, um ein akzeptableres Szenario zu erhalten. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 1: Jede Art von analogem Verstärker hat eine eigene typische Rauschspektraldichte (NSD); der driftlose Verstärker akzeptiert die NSD-Leistung der Auto-Zero- und Chopper-stabilisierten Ansätze, um ein akzeptableres Szenario zu erhalten. (Bildquelle: Analog Devices)

Beginnen Sie mit der Chopper-Technik

Der Chopper-stabilisierte Verstärker (auch Zerhackerverstärker oder einfach „Chopper“ genannt) verwendet eine Zerhackerschaltung, um das Eingangssignal aufzuteilen, so dass es wie ein moduliertes Wechselstromsignal verarbeitet werden kann. Anschließend demoduliert es das Signal am Ausgang wieder zu einem Gleichstromsignal, um das ursprüngliche Signal zu extrahieren.

Auf diese Weise können extrem kleine Gleichstromsignale verstärkt werden, während die Auswirkungen einer unerwünschten Drift stark minimiert werden und gegen Null gehen. Die Zerhackungsmodulation trennt Offset und niederfrequentes Rauschen vom Signalinhalt, indem sie die Fehler auf höhere Frequenzen moduliert, wo sie viel leichter minimiert oder durch Filterung entfernt werden können.

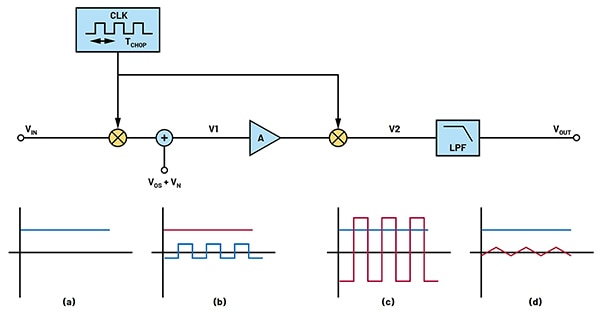

Die Einzelheiten des Zerhackens sind im Zeitbereich leicht zu verstehen (Abbildung 2). Das Eingangssignal (a) wird durch das Zerhackersignal (b) zu einer Rechteckwelle moduliert. Dieses Signal wird demoduliert (c) und am Ausgang (d) in einen Gleichstrom zurückverwandelt. Die inhärenten niederfrequenten Fehler (rote Wellenform) im Verstärker werden am Ausgang zu einer Rechteckwelle moduliert (c), die dann durch einen Tiefpassfilter (LPF) gefiltert wird (d).

Abbildung 2: Zeitbereichswellenformen des Eingangssignals VIN (blau) und der Fehler (rot) an (a) Eingang, (b) V1, (c) V2 und (d) VOUT für die grundlegende Zerhackungstechnik. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2: Zeitbereichswellenformen des Eingangssignals VIN (blau) und der Fehler (rot) an (a) Eingang, (b) V1, (c) V2 und (d) VOUT für die grundlegende Zerhackungstechnik. (Bildquelle: Analog Devices)

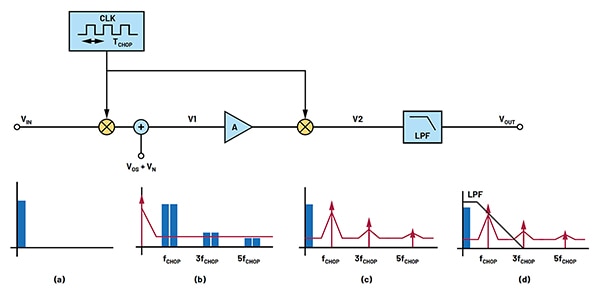

Auch die Analyse im Frequenzbereich ist aufschlussreich (Abbildung 3). Das Eingangssignal (a) wird auf die Zerhackungsfrequenz moduliert (b), von der Verstärkungsstufe bei fCHOP verarbeitet, am Ausgang auf Gleichstrom zurückdemoduliert (c) und schließlich durch die LPF (d) geleitet. Die Offset- und Rauschquellen (rotes Signal) des Verstärkers werden bei Gleichstrom durch die Verstärkungsstufe verarbeitet, durch die Ausgangs-Chopper-Schalter auf fCHOP moduliert (c) und schließlich durch den LPF gefiltert (d). Da eine Rechteckmodulation verwendet wird, erfolgt die Modulation um ungerade Vielfache der Modulationsfrequenz.

Abbildung 3: Das Spektrum im Frequenzbereich des Signals (blau) und der Fehler (rot) bei (a) Eingang, (b) V1, (c) V2 und (d) VOUT ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3: Das Spektrum im Frequenzbereich des Signals (blau) und der Fehler (rot) bei (a) Eingang, (b) V1, (c) V2 und (d) VOUT ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. (Bildquelle: Analog Devices)

Natürlich ist kein Design perfekt. Sowohl die Abbildungen im Zeit- als auch im Frequenzbereich zeigen, dass aufgrund des modulierten Rauschens und des Offsets ein gewisser Restfehler verbleibt, da der LPF (Tiefpassfilter) kein perfekter Filter ist

Weiter zur Auto-Zero-Technik

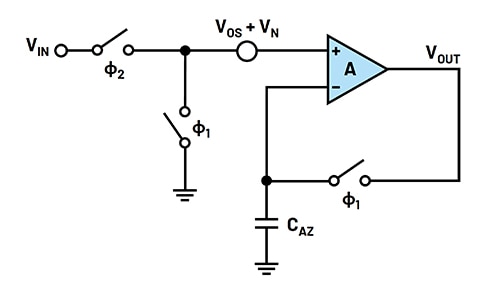

Die automatische Nullpunktkorrektur ist eine dynamische Korrekturtechnik, die durch Abtasten und Subtrahieren von niederfrequenten Fehlerquellen in einem Verstärker funktioniert. Ein einfacher Auto-Zero-Verstärker besteht aus einem Verstärker mit seinem unvermeidlichen Offset und Rauschen, Schaltern zur Rekonfiguration des Eingangs und des Ausgangs und einem Auto-Zero-Abtastkondensator (Abbildung 4).

Abbildung 4: Die Grundkonfiguration des Auto-Zero-Verstärkers zeigt die Schalter, mit denen der Signalpfad rekonfiguriert wird, um die dem Verstärker innewohnenden Fehler auf einen Kondensator zu übertragen. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 4: Die Grundkonfiguration des Auto-Zero-Verstärkers zeigt die Schalter, mit denen der Signalpfad rekonfiguriert wird, um die dem Verstärker innewohnenden Fehler auf einen Kondensator zu übertragen. (Bildquelle: Analog Devices)

Während der Auto-Zero-Phase, ϕ1, wird der Eingang des Schaltkreises mit einer Gleichspannung kurzgeschlossen und der Auto-Zero-Kondensator tastet die Eingangsoffsetspannung und das Rauschen ab. Es ist wichtig zu beachten, dass der Verstärker während dieser Phase für die Signalverstärkung „nicht verfügbar“ ist, da er mit einer anderen Aufgabe beschäftigt ist. Damit ein Verstärker mit automatischem Nullabgleich kontinuierlich arbeiten kann, müssen zwei identische Kanäle im so genannten Ping-Pong-Autozeroing ineinander verschachtelt werden.

Während der Verstärkungsphase ϕ2 wird der Eingang wieder mit dem Signalweg verbunden, und der Verstärker steht wieder zur Verstärkung des Signals zur Verfügung. Das niederfrequente Rauschen, der Offset und die Drift werden durch die automatische Nullabgleichung eliminiert. Der verbleibende Fehler ist die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Abtastwert der Fehler.

Da sich niederfrequente Fehlerquellen von ϕ1 zu ϕ2 nur wenig ändern, funktioniert diese Subtraktion gut. Das hochfrequente Rauschen wird jedoch auf das Basisband heruntergezogen und führt zu einem erhöhten weißen Rauschen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Die Leistungsspektraldichte des Rauschens wird durch die Chopping- und Autozero-Aktionen geformt (von links nach rechts): vor Autozero, nach Autozero, nach Chop und nach Chop und Autozero. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 5: Die Leistungsspektraldichte des Rauschens wird durch die Chopping- und Autozero-Aktionen geformt (von links nach rechts): vor Autozero, nach Autozero, nach Chop und nach Chop und Autozero. (Bildquelle: Analog Devices)

Die Performance der modernen IC-Verstärker mit automatischer Nullstellung ist beeindruckend. Sie sind in bezug auf kritische Offset-, Drift- und Rauschspezifikationen in der Regel selbst einem „sehr guten“ Präzisions-Operationsverstärker um ein bis zwei Größenordnungen überlegen. Ihre Werte sind zwar nicht exakt Null, aber sehr nahe daran.

Der ADA4528 ist beispielsweise ein einkanaliger Rail-to-Rail(RTR)-Verstärker mit einer maximalen Offsetspannung von 2,5 Mikrovolt (μV), einer maximalen Offset-Spannungsdrift von nur 0,015 μV/°C und einer Spannungsrauschdichte von 5,6 Nanovolt pro Wurzel Hertz nV/√Hz (bei f = 1 Kilohertz (kHz), Verstärkung von +100) und 97 nVSpitze-Spitze (für f = 0,1 Hz bis 10 Hz, Verstärkung von +100). Der ADA4522, ein weiterer einkanaliger driftloser RTR-Verstärker, bietet eine maximale Offsetspannung von 5 μV, eine maximale Offset-Spannungsdrift von 22 nV/°C, eine Spannungsrauschdichte von 5,8 nV/√Hz (typisch) und 117 nVSpitze-Spitze von 0,1 Hz bis 10 Hz (typisch) sowie einen Eingangsvorspannungsstrom von 50 Picoampere (pA) (typisch).

Artefakte können die „Perfektion“ schmälern

Obwohl die Zerhackung gut funktioniert, um unerwünschten Offset, Drift und 1/f-Rauschen zu entfernen, erzeugt sie von Natur aus unerwünschte AC-Artefakte wie Ausgangswelligkeit und Glitches. Dank der sorgfältigen Untersuchung der jedem Artefakt zugrundeliegenden Ursache und der anschließenden Verwendung fortschrittlicher oder hochentwickelter Topologien und Prozessansätze haben die driftlosen Produkte von Analog Devices das Ausmaß dieser Artefakte jedoch deutlich verringert und sie bei höheren Frequenzen angesiedelt, wo sie auf Systemebene leichter herausgefiltert werden können. Zu diesen Artefakten gehören:

Welligkeit: Eine grundlegende Folge der Zerhackungsmodulationstechnik, die diese niederfrequenten Fehler zu den ungeraden Oberwellen der Zerhackungsfrequenz verschiebt. Die Entwickler von Verstärkern setzen viele Methoden ein, um die Auswirkungen der Restwelligkeit zu verringern, z. B:

- Abgleich des Produktionsoffsets: Der nominale Offset kann durch eine einmalige Anfangstrimmung erheblich reduziert werden, aber die Offset-Drift und das 1/f-Rauschen bleiben bestehen.

- Kombination von Zerhacken und automatischer Nullstellung: Der Verstärker wird zunächst auf Null gesetzt und dann gechoppt, um die erhöhte Rauschspektraldichte (NSD) auf eine höhere Frequenz hochzumodulieren (wie in der vorherigen Abbildung zu sehen, die das resultierende Rauschspektrum nach dem Choppen und dem automatischen Nullsetzen zeigt).

- Autokorrektur-Rückkopplung (ACFB): Eine lokale Rückkopplungsschleife kann verwendet werden, um die modulierte Restwelligkeit am Ausgang zu erfassen und die niederfrequenten Fehler an ihrer Quelle auszugleichen.

Glitches: Kurzzeitige Spannungsspitzen, die durch eine Fehlanpassung der Ladungsinjektion durch die Zerhackungsschalter verursacht werden. Das Ausmaß dieser Störungen hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Quellenimpedanz und dem Ausmaß der Ladungsfehlanpassung.

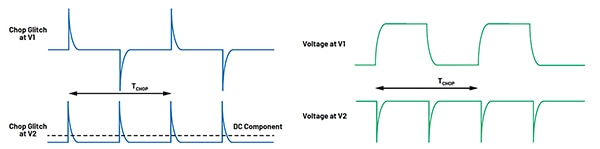

Die Störungsspitzen verursachen nicht nur Artefakte bei den geraden Oberwellen der Zerhackungsfrequenz, sondern erzeugen auch einen Rest-Gleichstromversatz, der proportional zur Zerhackungsfrequenz ist. Abbildung 6 (links) veranschaulicht, wie diese Spikes innerhalb der Chop-Schalter an V1 und nach den Chop-Schaltern am Ausgang an V2 aussehen. Zusätzliche Glitch-Artefakte bei geraden Oberwellen der Chop-Frequenz werden durch die begrenzte Bandbreite des Verstärkers verursacht (Abbildung 6, rechts).

Abbildung 6: Störspannungen (links) durch Ladungsinjektion an V1 (innerhalb der Zerhackungsschalter) und V2 (außerhalb der Zerhackungsschalter); Störspannungen (rechts) durch endliche Verstärkerbandbreite an V1 und an V2. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 6: Störspannungen (links) durch Ladungsinjektion an V1 (innerhalb der Zerhackungsschalter) und V2 (außerhalb der Zerhackungsschalter); Störspannungen (rechts) durch endliche Verstärkerbandbreite an V1 und an V2. (Bildquelle: Analog Devices)

Genau wie bei der Restwelligkeit haben Verstärkerentwickler subtile, aber wirksame Techniken entwickelt und implementiert, um die Auswirkungen von Störimpulsen in driftlosen Verstärkern zu reduzieren.

- Trimmung der Ladungsinjektion: Eine trimmbare Ladung kann in die Eingänge eines Chopper-Verstärkers injiziert werden, um eine Ladungsfehlanpassung zu kompensieren, wodurch der Eingangsstrom an den Eingängen des Operationsverstärkers reduziert wird.

- Mehrkanalige Zerhackung: Dies reduziert nicht nur die Stärke der Störung, sondern verschiebt sie auch auf eine höhere Frequenz, was die Filterung erleichtert. Diese Technik führt zu häufigeren Störungen, aber mit geringerem Ausmaß als beim einfachen Zerhacken mit einer höheren Frequenz.

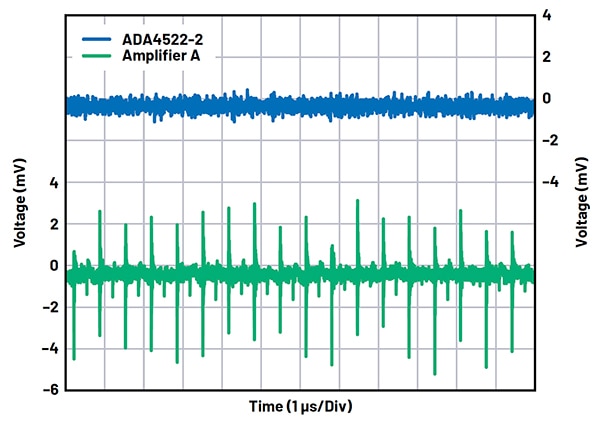

Eine klare Demonstration des Mehrkanal-Choppings ist der Vergleich zwischen einem typischen driftlosen Verstärker (A) und dem ADA4522, der diese Technik nutzt, um die Auswirkungen von Störimpulsen deutlich zu reduzieren (Abbildung 7).

Abbildung 7: Aufgrund der geringeren Rauschstörungen, die auf die modifizierte Zerhackungstechnik zurückzuführen sind, reduziert der ADA4522 die Spannungsspitzen bis zum Grundrauschen. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 7: Aufgrund der geringeren Rauschstörungen, die auf die modifizierte Zerhackungstechnik zurückzuführen sind, reduziert der ADA4522 die Spannungsspitzen bis zum Grundrauschen. (Bildquelle: Analog Devices)

Vom Verstärker zur Systemperformance

Die wirksame Anwendung von driftlosen Breitbandverstärkern erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Fragen auf Systemebene sowie des Verstärkers. Es ist wichtig zu verstehen, wo sich die verbleibenden Frequenzartefakte im Frequenzspektrum befinden und welche Auswirkungen sie haben.

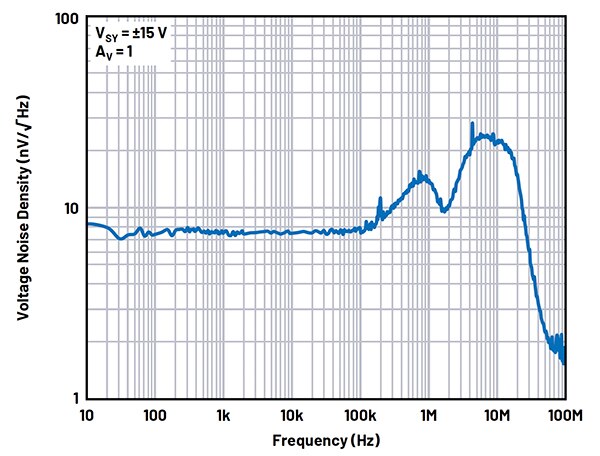

Die Zerhackungsfrequenz ist normalerweise, aber nicht immer, im Datenblatt angegeben. Sie kann auch durch Betrachtung des Rauschspektrums ermittelt werden. Im Datenblatt des ADA4528 wird zum Beispiel ausdrücklich eine Chopper-Frequenz von 200 kHz angegeben. Dies zeigt sich auch in der Darstellung der Rauschdichte (Abbildung 8).

Abbildung 8: Die im Datenblatt des ADA4528 angegebene Zerhackungsfrequenz von 200 kHz wird durch das Rauschdichte-Diagramm für den Baustein bestätigt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 8: Die im Datenblatt des ADA4528 angegebene Zerhackungsfrequenz von 200 kHz wird durch das Rauschdichte-Diagramm für den Baustein bestätigt. (Bildquelle: Analog Devices)

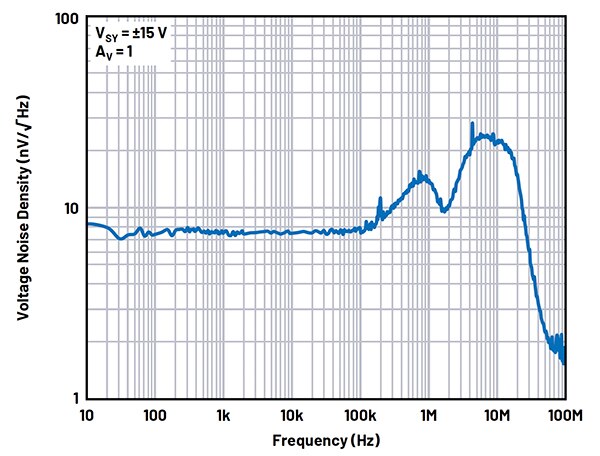

Laut Datenblatt des ADA4522 beträgt die Zerhackungsfrequenz 4,8 Megahertz (MHz) mit einer Offset- und Welligkeits-Korrekturschleife, die mit 800 kHz arbeitet. Das Rauschdichte-Diagramm in Abbildung 9 zeigt diese Rauschspitzen. Es gibt auch einen Rauschanstieg bei 6 MHz aufgrund der reduzierten Phasenspanne der Schleife, wenn die Verstärkung bei Eins liegt, aber das ist nicht nur bei driftlosen Verstärkern der Fall.

Abbildung 9: Die Grafik der Rauschdichte für den ADA4522 zeigt nicht nur die Chopping-Frequenz, sondern auch andere Rauschspitzen, die auf verschiedene Quellen zurückzuführen sind. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 9: Die Grafik der Rauschdichte für den ADA4522 zeigt nicht nur die Chopping-Frequenz, sondern auch andere Rauschspitzen, die auf verschiedene Quellen zurückzuführen sind. (Bildquelle: Analog Devices)

Entwickler sollten bedenken, dass die im Datenblatt angegebene Frequenz ein typischer Wert ist und von Bauteil zu Bauteil variieren kann. Daher sollte ein Systementwurf, der zwei gechoppte Verstärker für mehrere Signalaufbereitungskanäle erfordert, einen Doppelverstärker verwenden. Dies liegt daran, dass die beiden einzelnen Verstärker leicht unterschiedliche Zerhackungsfrequenzen haben können, die wiederum interagieren und zusätzliche IMD verursachen können.

Andere Entwurfsbedingungen auf Systemebene sind:

- Anpassung der Eingangsquellen-Impedanz: Transiente Stromstöße interagieren mit der Eingangsquellen-Impedanz und verursachen so Differenzspannungsfehler, die zu zusätzlichen Artefakten bei einem Vielfachen der Zerhackungsfrequenz führen können. Um diese potenzielle Fehlerquelle zu minimieren, sollte jeder Eingang eines gechoppten Verstärkers so ausgelegt sein, dass er die gleiche Impedanz aufweist.

- IMD und Aliasing-Artefakte: Das Eingangssignal eines Zerhackungsverstärkers kann sich mit der Zerhackungsfrequenz fCHOP mischen, um IMD bei ihren Summen- und Differenzprodukten sowie ihren Oberwellen zu erzeugen: fIN ± fCHOP, fIN ± 2fCHOP, 2fIN ± fCHOP usw. Diese IMD-Produkte können im interessierenden Band auftreten, insbesondere wenn sich fIN der Zerhackungsfrequenz nähert. Durch die Wahl eines driftlosen Verstärkers mit einer Zerhackungsfrequenz, die viel größer ist als die Bandbreite des Eingangssignals, wird dieses Problem jedoch stark minimiert, da sichergestellt wird, dass wahrscheinliche „Störer“ bei Frequenzen, die nahe bei fCHOP liegen, vor dieser Verstärkerstufe gefiltert werden.

Zerhackungsartefakte können auch beim Abtasten des Verstärkerausgangs mit einem Analog/Digital-Wandler (ADC) auftreten. Die Spezifität dieser IMD-Produkte hängt von der Größe der Störimpulse und der Welligkeit ab und kann von Bauteil zu Bauteil variieren, so dass es oft notwendig ist, Antialiasing-Filter vor dem ADC einzusetzen, um diese IMD zu reduzieren.

Es überrascht nicht, dass die Filterung für die Ausschöpfung des vollen Potenzials von driftlosen Verstärkern von entscheidender Bedeutung ist, da sie der effektivste Weg ist, um diese hochfrequenten Artefakte auf Systemebene zu beseitigen. Ein Tiefpassfilter zwischen dem driftlosen Verstärker und dem ADC reduziert Zerhackungsartefakte und vermeidet Aliasing.

Driftlose Verstärker mit höheren Zerhackungsfrequenzen verringern die Anforderungen an den LPF und ermöglichen eine größere Signalbandbreite. Je nachdem, wie stark das System und die Signalkette die Ausserbandunterdrückung benötigen, kann jedoch ein aktiver Filter höherer Ordnung anstelle eines einfachen Filters erforderlich sein.

ADI verfügt über verschiedene Ressourcen zur Beschleunigung und Vereinfachung des Filterdesigns, darunter ein Tutorial zu Filtern mit mehrfacher Rückkopplung (MT-220) und das Online-Filterdesign-Tool Wizard. Die Kenntnis der Frequenzen, bei denen diese Zerhackungsartefakte auftreten, hilft bei der Erstellung des erforderlichen Filters (Abbildung 10).

|

Abbildung 10: Die Tabelle fasst die Arten von Rauschen und ihre spektrale Lage für driftlose Verstärker zusammen und ist ein nützlicher Leitfaden für die Beurteilung, welche Art von Filterung erforderlich ist und wo. (Bildquelle: Analog Devices)

Das letzte Quäntchen Performance herausholen

Eines der Probleme, mit denen Entwickler konfrontiert werden, wenn sie überlegene Komponenten in Verbindung mit einem sorgfältigen Systemdesign verwenden, ist, dass Restfehlerquellen nun signifikant werden. Fehlerquellen, die zuvor irrelevant oder unsichtbar waren, sind nun einschränkende Faktoren für die Erzielung von Spitzenleistungen (es ist vergleichbar mit einem Fluss, der in einer Dürreperiode austrocknet und neue Flussbettmerkmale zum ersten Mal zum Vorschein kommen). Mit anderen Worten: Die Fehlerquellen dritter Ordnung werden zum Problem, wenn die Fehlerquellen erster und zweiter Ordnung minimiert oder eliminiert werden.

Bei driftlosen Verstärkern und ihren analogen Signalkanälen ist beispielsweise die Seebeck-Spannung auf der Platine eine mögliche Quelle für Offset-Fehler. Diese Spannung tritt an der Verbindungsstelle zweier ungleicher Metalle auf und ist eine Funktion der Temperatur der Verbindungsstelle. Die gebräuchlichsten metallischen Verbindungen auf einer Leiterplatte sind die Verbindung von Lot zu Leiterbahn und von Lot zu Bauteil.

Betrachten Sie den Querschnitt eines oberflächenmontierten Bauteils, das auf eine Leiterplatte gelötet ist (Abbildung 11). Temperaturschwankungen auf der Platine, z. B. wenn TA1 anders ist als TA2, führen zu einer Fehlanpassung der Seebeck-Spannungen an den Lötstellen, was zu thermischen Spannungsfehlern führt, die die Leistung der driftlosen Verstärker bei extrem niedrigen Offsetspannungen beeinträchtigen.

Abbildung 11: Da fortschrittliche driftlose Verstärker Fehler deutlich reduzieren, werden weniger sichtbare Quellen wie die durch thermische Gradienten und die Seebeck-Spannung verursachten zur Herausforderung und müssen angegangen werden. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 11: Da fortschrittliche driftlose Verstärker Fehler deutlich reduzieren, werden weniger sichtbare Quellen wie die durch thermische Gradienten und die Seebeck-Spannung verursachten zur Herausforderung und müssen angegangen werden. (Bildquelle: Analog Devices)

Um diese Thermoelementeffekte zu minimieren, sollten die Widerstände so ausgerichtet werden, dass die verschiedenen Wärmequellen beide Enden gleichmäßig erwärmen. Die Eingangssignalpfade sollten nach Möglichkeit die gleiche Anzahl und den gleichen Typ von Bauteilen enthalten, um die Anzahl und die Art von Thermoelementanschlüssen anzupassen. Zur Anpassung an die thermoelektrische Fehlerquelle können Dummy-Komponenten, wie z. B. Null-Ohm-Widerstände, verwendet werden (mit echten Widerständen im entgegengesetzten Eingangspfad). Wenn Sie passende Bauteile in unmittelbarer Nähe anordnen und sie auf die gleiche Weise ausrichten, wird sichergestellt, dass die Seebeck-Spannungen gleich sind, wodurch thermische Fehler ausgeglichen werden.

Außerdem kann es notwendig sein, gleich lange Leitungen zu verwenden, um die Wärmeleitung im Gleichgewicht zu halten. Die Wärmequellen auf der Platine sollten so weit wie möglich von den Eingangsschaltungen des Verstärkers entfernt sein. Darüber hinaus kann eine Massefläche dazu beitragen, die Wärme über die gesamte Platine zu verteilen, um eine konstante Temperatur auf der gesamten Platine aufrechtzuerhalten und die EMI-Störungsaufnahme zu reduzieren.

Fazit

Die heutigen Null-Drift-ICs bieten eine hochstabile und genaue Performance und sind damit die Lösung für die Herausforderung von AFEs in realen Anwendungen, die Präzision und Konsistenz bei der Erfassung von Signalen mit sehr niedrigen Frequenzen erfordern. Sie lösen das seit langem bestehende Problem der genauen Verstärkung dieser Signale, die bei oder nahe bei Gleichstrom liegen, sowie viele Situationen, in denen auch eine größere Bandbreite erforderlich ist. Durch die Verschmelzung der beiden verfügbaren Techniken für den Aufbau solcher Verstärker in einem einzigen IC - nämlich Chopper-basierte Stabilisierung und Auto-Zero-Stabilisierung - profitieren die Entwickler von den positiven Eigenschaften jedes Ansatzes, wodurch auch ihre Artefakte und Mängel stark minimiert werden.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.