Verlängerung der Batterielebensdauer in Wearables durch effiziente Zeiterfassung während Ruhezuständen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-10-23

Für Benutzer stellt die Batterielebensdauer von Wearables und anderen privaten elektronischen Geräten einen entscheidenden Faktor bei der Kaufentscheidung dar. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, nutzen Entwickler üblicherweise die längere Ruhezeit dieser Geräte, indem sie Mikrocontroller und andere Strom verbrauchende Komponenten in einen Ruhezustand versetzen, bis eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich ist. Selbst in den Ruhemodi mit dem geringsten Stromverbrauch benötigen Systeme jedoch eine exakte Echtzeituhr (RTC, Real Time Clock), um stets die Uhrzeit zu kennen und geplante Ereignisse zu verwalten.

Obwohl den Entwicklern zahlreiche Optionen zur exakten Zeiterfassung in Ruhemodi zur Verfügung stehen, werden nur wenige dieser Optionen den neuen Anforderungen für eine Verringerung sowohl des Stromverbrauchs als auch der Designgröße gerecht.

Dieser Artikel zeigt, wie Entwickler mit einem energieeffizienten RTC-Chip von Maxim Integrated in Kombination mit einem extrem energiesparenden Mikrocontroller die Batterielebensdauer in Wearables, IoT-Geräten sowie weiteren Produkten mit Beschränkungen hinsichtlich Größe und Stromverbrauch verlängern können.

Grundlegende Zeiterfassung

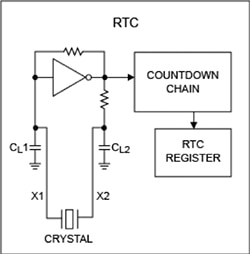

RTCs erfüllen in den meisten Designs, die gemäß Uhren und Kalendern in der „realen Welt“ mit Benutzern oder anderen Systemen interagieren müssen, eine grundlegende Funktion. Ein RTC kombiniert eine Quarzoszillatorschaltung mit einer Reihe von Registern, in denen Datums- und Zeitdaten gespeichert sind, die über eine Countdown-Kette gesammelt werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: In einer grundlegenden RTC-Zeiterfassungsschaltung steuert ein Quarzoszillator eine Countdown-Kette an, die wiederum Register aktualisiert, in denen Datums- und Zeitwerte gespeichert sind. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 1: In einer grundlegenden RTC-Zeiterfassungsschaltung steuert ein Quarzoszillator eine Countdown-Kette an, die wiederum Register aktualisiert, in denen Datums- und Zeitwerte gespeichert sind. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Dieses grundlegende Design von RTC-Komponenten wurde im Lauf der Zeit um eine Reihe von Funktionen erweitert, um den verschiedenen Anwendungsanforderungen hinsichtlich exakter Zeiterfassung und Funktionsfähigkeit gerecht zu werden. Heutzutage stehen den Entwicklern RTC-Komponenten zur Verfügung, die für verschiedene Betriebsspannungen geeignet sind und die unterschiedliche interne Speicherkapazitäten sowie zahlreiche Funktionen bieten, die weit über die bloße Bereitstellung von Uhrzeiten und Datumsangaben hinausgehen.

Bei immer mehr Anwendungen stellen die Funktionen zur Zeiterfassung jedoch nicht das alleinige Entscheidungskriterium bei der Wahl der RTC-Komponente dar. Durch die Reaktion der Entwickler auf die Nachfrage nach kleineren batteriebetriebenen Produkten wie Wearables wurde den Auswirkungen der Zeiterfassung auf den gesamten Stromverbrauch des Systems zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Systeme selbst in ihren Ruhemodi mit dem geringsten Stromverbrauch die Uhrzeit kennen müssen, haben die Entwickler die Optimierung des Stromverbrauchs zur Zeiterfassung als entscheidende Voraussetzung für diese Produkte erkannt. Gleichzeitig muss jede nützliche Zeiterfassungslösung die Einschränkungen hinsichtlich Einfachheit und Platzbedarf des Designs erfüllen.

Kompromisse bei Mikrocontrollern mit integrierten RTCs

Für manche Anwendungen entscheiden sich die Entwickler eventuell gegen eine separate RTC-Komponente und setzen stattdessen einfach auf die RTC-Funktion, die in viele Mikrocontroller bereits integriert ist. Natürlich verfügen nicht alle Mikrocontroller über eine integrierte RTC. Mikrocontroller mit RTC erfordern üblicherweise eine regelmäßige Neukalibrierung des RTC-Ausgangs, um den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung bei der Zeiterfassung gerecht zu werden. Zur Durchführung dieser erneuten Kalibrierung ist zusätzliche Hardware und Software erforderlich. Außerdem kann es zu einer Häufung von Taktfehlern kommen, was bereits vor dem Erreichen des Schwellenwerts für die Neukalibrierung zu falschen Datenzeitstempeln führen kann.

Obwohl diese Fehler durch eine Synchronisierung der Komponentenzeit mit dem Netzwerk korrigiert werden können, erfordern bewährte Vorgehensweisen für stromsparende Designs eine Minimierung der Netzwerkverbindungen, um den Zeitraum zu verkürzen, in dem leistungshungrige Funk-Transceiver aktiv sind. Es steht außer Zweifel, dass die Verwendung der in den Mikrocontroller integrierten RTC-Funktion den Entwickler fordert, wenn es um stromsparende Designs mit hoher Genauigkeit geht.

Extrem energiesparende Mikrocontroller wie beispielsweise die der Darwin-Familie von Maxim Integrated gehen diese Probleme mithilfe von Funktionen an, die speziell für den Niedrigleistungsbetrieb konzipiert wurden (siehe Entwicklung von effektiveren intelligenten Geräten: 1. Teil – Energiesparendes Design mit MCUs und PMICs). So verbraucht beispielsweise der extrem energiesparende Darwin-Mikrocontroller MAX32660 von Maxim Integrated im Backup-Modus mit dem geringsten Stromverbrauch bei aktivierter RTC und ohne SRAM-Erhaltung etwa 630 Nanoampere (nA) bei einer Versorgungsspannung von 1,8 Volt. Im Backup-Modus (und in allen Betriebsmodi) entfallen auf die RTC-Schaltung 450 nA, was weniger ist als bei vielen eigenständigen RTC-Komponenten.

Für Entwickler, die an der Maximierung der Batterielebensdauer arbeiten, bietet der MAX32660 eine Option, die den Stromverbrauch sogar noch weiter senkt. Bei aktivierter RTC verbraucht der MAX32660 im Backup-Modus (ohne SRAM-Erhaltung) lediglich 200 bis 300 nA. Die offensichtliche Diskrepanz zwischen diesem Wert und dem Unterschied zwischen dem Stromverbrauch im Backup-Modus bei aktivierter RTC (630 nA) und dem RTC-Schaltungsstrom (450 nA) hängt mit der unterschiedlichen Aktivität in den an diesen speziellen Betriebsstatus beteiligten Schaltkreisen zusammen. Selbstverständlich setzt dieser Ansatz voraus, dass die Entwickler eine externe RTC-Komponente finden, die exakter und mit einem niedrigeren Stromverbrauch als die RTC des Mikrocontrollers betrieben werden kann.

Die Verfügbarkeit des stromsparenden RTC MAX31341B von Maxim Integrated ermöglicht Entwicklern die umfassende Nutzung der absolut sparsamsten Energiesparmodi bei modernen Mikrocontrollern, wobei trotz des längeren Offline-Betriebs die Anforderungen für die Taktgenauigkeit eingehalten werden.

Effiziente Zeiterfassung

Die MAX31341B von Maxim Integrated bedient die steigende Nachfrage nach kleinen, extrem energiesparenden RTC-Komponenten für batteriebetriebene Designs mit räumlichen Begrenzungen. Im Gegensatz zu früheren RTCs verbraucht die MAX31341B bei der grundlegenden Zeiterfassung lediglich 180 nA und integriert dabei wichtige Funktionen in einem kleinen Wafer-Level-Gehäuse mit Abmessungen von 2 mm x 1,5 mm (Abbildung 2).

Abbildung 2: Die MAX31341B von Maxim Integrated verbraucht bei der Zeiterfassung 180 nA und integriert umfassende RTC-Funktionen in einem 2 mm x 1,5 mm messenden Gehäuse. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 2: Die MAX31341B von Maxim Integrated verbraucht bei der Zeiterfassung 180 nA und integriert umfassende RTC-Funktionen in einem 2 mm x 1,5 mm messenden Gehäuse. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Neben exakten Datums- und Zeitdaten bietet die MAX31341B zeitbasierte Alarmfunktionen, die in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die On-Chip-Steuerlogik verwaltet einen Countdown-Timer sowie zwei Alarme, die über die Pins ØINTA und ØINTB der Komponente Interrupts am Ausgang generieren können. Entwickler können die Komponente so rekonfigurieren, dass ØINTA als CLKIN-Eingang für eine externe Uhr zum Ansteuern des RTC-Zählers verwendet wird. Auf ähnliche Weise kann ØINTB als CLKOUT verwendet werden, um eine Rechteckwelle mit einer programmierbaren Ausgangsfrequenz auszugeben, die über Registereinstellungen auf den gewünschten DIV-N-Zähler festgelegt wird.

Die Komponente kann außerdem so programmiert werden, dass sie als Antwort auf Eingänge am digitalen Eingangs-Pin D1 oder am analogen Eingangs-Pin AIN Interrupts generiert. Für den Analogeingang werden Interrupts dann generiert, wenn das Signal an AIN nach oben oder unten einen von vier programmierbaren Schwellenwerten durchläuft (1,3 Volt, 1,7 Volt, 2,0 Volt oder 2,2 Volt). In diesem Betriebsmodus könnte die MAX31341B einem Host-Prozessor beispielsweise signalisieren, wenn die RTC-Versorgungsspannung unter den Schwellenwert gefallen ist oder wiederhergestellt wurde, sodass der Host entsprechend handeln kann.

Der AIN-Eingang spielt auch beim Leistungsmanagement der MAX31341B eine wichtige Rolle, das die Stromversorgung der Komponente auch dann ermöglicht, wenn die primäre Spannungsversorgung ausfällt oder die Versorgungsspannung den Schwellenwert unterschreitet. Mit der MAX31341B ergänzen die Entwickler das Hardwaredesign einfach um eine externe Spannungsquelle, z. B. eine wiederaufladbare Batterie oder einen Superkondensator. Die entsprechende Softwareeinrichtung ist ebenso unkompliziert. Sie erfordert lediglich, dass im Leistungsmanagementregister der Komponente ein Bit gesetzt wird, um die Komponente für ein automatisches Leistungsmanagement zu konfigurieren.

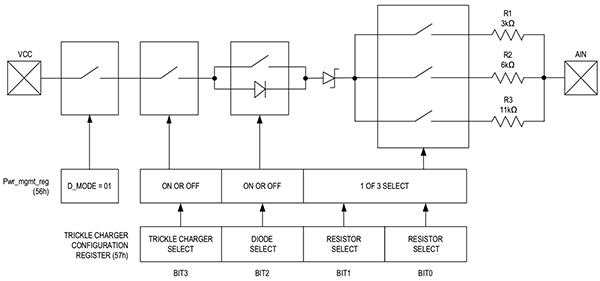

Bei der Programmierung in diesem Modus fungiert der AIN-Pin der MAX31341B als Ausgang einer Erhaltungsladungsschaltung, die sich aus einer auswählbaren Diode, einer Zener-Diode sowie drei internen Widerstandspfaden zusammensetzt, um den gewünschten Ladestrom einzustellen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Die RTC MAX31341B von Maxim Integrated integriert eine Erhaltungsladungsschaltung, mit der die Entwickler den Ketten- und Ladestrom per Programmierung konfigurieren können. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 3: Die RTC MAX31341B von Maxim Integrated integriert eine Erhaltungsladungsschaltung, mit der die Entwickler den Ketten- und Ladestrom per Programmierung konfigurieren können. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Im Normalbetrieb bezieht die Komponente in diesem Modus den Strom für die Erhaltungsladungsschaltung, der üblicherweise im Bereich von Mikroampere (µA) liegt, von der primären Spannungsquelle VCC. Gleichzeitig überwacht die MAX31341B sowohl VCC als auch die Reservequelle, wobei zur Überwachung der Reservespannung der AIN-Port verwendet wird. Falls die Spannung von VCC unter die am AIN-Pin gemessene Spannung fällt, deaktiviert die MAX31341B automatisch die Erhaltungsladungsschaltung und schaltet auf die Reservequelle über AIN um.

Entwicklungsunterstützung

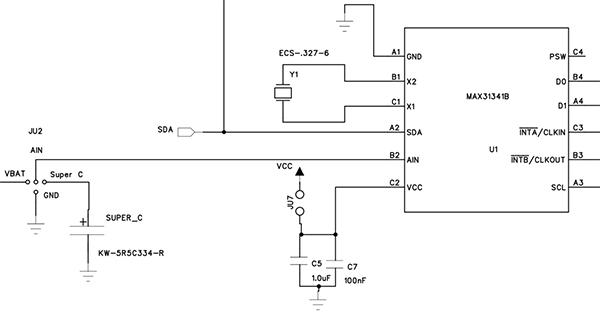

Maxim Integrated unterstützt Entwickler, die an der Hardwarekonfiguration und am Programmieren der MAX31341B Interesse haben, mit der Evaluierungskarte MAX31341EVKIT sowie der zugehörigen Evaluierungssoftware. Aus dem Schaltplan des Evaluierungskits ist ersichtlich, dass die Entwickler zur Implementierung des Backup-Hardwaredesigns die MAX31341B lediglich direkt mit einer Reservespannungsquelle verbinden müssen, beispielsweise mit dem Superkondensator KW-5R5C334-R von Eaton (Abbildung 4).

Abbildung 4: Dieser Bereich des Schaltplans der Evaluierungskarte MAX31341EVKIT von Maxim Integrated zeigt, dass die MAX31341B für eine Reservespannungsquelle zur Zeiterfassung lediglich über ihren AIN-Pin mit einer wiederaufladbaren Spannungsquelle wie dem Superkondensator KW-5R5C334-R von Eaton verbunden werden muss, der auf der Evaluierungskarte verwendet wird. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 4: Dieser Bereich des Schaltplans der Evaluierungskarte MAX31341EVKIT von Maxim Integrated zeigt, dass die MAX31341B für eine Reservespannungsquelle zur Zeiterfassung lediglich über ihren AIN-Pin mit einer wiederaufladbaren Spannungsquelle wie dem Superkondensator KW-5R5C334-R von Eaton verbunden werden muss, der auf der Evaluierungskarte verwendet wird. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Die Evaluierungssoftware wird auf einem PC ausgeführt, der über USB mit der Evaluierungskarte für die RTC MAX31341B verbunden ist. Diese Software bietet verschiedene Registerkarten zur Überwachung der Zeiterfassungsergebnisse der Komponente sowie für das Festlegen von Interrupts und Registern. Mithilfe dieser Software können Entwickler die Komponente in den Leistungsmanagementmodus versetzen und sich mit ihren Optionen zur Konfiguration der Erhaltungsladungsschaltung befassen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Die Software zum Evaluierungskit für die RTC MAX31341B von Maxim Integrated bietet eine Reihe von Menüs zum Festlegen der Komponentenregister und zur Programmierung spezieller Funktionen wie beispielsweise dem Leistungsmanagementmodus und der Konfiguration der Erhaltungsladungsschaltung. (Bildquelle: DigiKey)

Abbildung 5: Die Software zum Evaluierungskit für die RTC MAX31341B von Maxim Integrated bietet eine Reihe von Menüs zum Festlegen der Komponentenregister und zur Programmierung spezieller Funktionen wie beispielsweise dem Leistungsmanagementmodus und der Konfiguration der Erhaltungsladungsschaltung. (Bildquelle: DigiKey)

Wie der Schaltplan aus Abbildung 4 bereits andeutete, ist ein Systemdesign mit der RTC MAX31341B beinahe ebenso unkompliziert wie das Funktionsblockdiagramm der Hardwareschnittstelle (Abbildung 6).

Abbildung 6: Um die RTC MAX31341B von Maxim Integrated in ihre Systemdesigns zu implementieren, benötigen Entwickler wenig mehr als einen Quarzoszillator, eine optionale Reservespannungsquelle und einige wenige passive Komponenten. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 6: Um die RTC MAX31341B von Maxim Integrated in ihre Systemdesigns zu implementieren, benötigen Entwickler wenig mehr als einen Quarzoszillator, eine optionale Reservespannungsquelle und einige wenige passive Komponenten. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Ebenso wie für die Reservespannungsquelle sind zur Integration des benötigten externen Quarzes keine zusätzlichen Komponenten erforderlich. Im Gegensatz zu früheren RTC-Komponenten gestattet die MAX31341B die Verwendung von Quarzen mit einem äquivalenten Serienwiderstand (ESR, Equivalent Series Resistance) von bis zu 100 Kiloohm (kΩ), wodurch im Gegensatz zu diesen früheren Komponenten mehr Quarze zur Auswahl stehen.

Auf der Host-Seite bietet die MAX31341B eine einfache serielle I2C-Schnittstelle zur Interaktion mit einem Prozessor wie dem Darwin-Mikrocontroller MAX32660 von Maxim Integrated. Mit dieser Schnittstelle erfordert der auf dem Host ausgeführte Softwarecode nur einige wenige Anweisungen, um den Betrieb der MAX31341B zu verwalten und die Zeit- und Datumsdaten entweder der Reihe nach oder auf einmal abzurufen.

Der MAX32660 und die MAX31341B ermöglichen den Entwicklern die Implementierung extrem energiesparender Designs, die den Anforderungen vieler Anwendungen gerecht werden, für die eine exakte Zeiterfassung unerlässlich ist. In der Praxis könnten RTC-Taktfehler aufgrund von herkömmlichen Quarzoszillatoren bei manchen Anwendungen zu Problemen führen. Das gilt insbesondere für den Betrieb über große Temperaturbereiche.

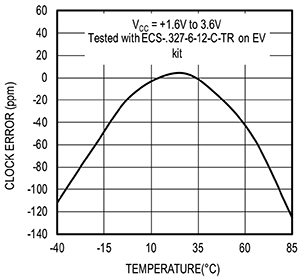

Bei in typischen RTC-Designs verwendeten Stimmgabelquarzen nimmt die in ppm (parts per million, Teile pro Million) angegebene Fehlerrate zu, wenn die Temperatur relativ zum Umschlagspunkt (der Punkt, an dem die Änderung der Fehlerrate gegen null geht) fällt oder steigt. Für die meisten Quarze mit 32 Kilohertz (kHz) liegt der Umschlagspunkt für die Temperatur zwischen 20 °C und 30 °C. Außerhalb dieses Bereichs weist ein typischer Quarz einen Temperaturkoeffizienten von –0,02 bis –0,04 ppm/°C2 auf, was bei den höchsten und niedrigsten zu erwartenden Temperaturen zu Fehlerraten im zweistelligen Bereich führt.

Im Datenblatt für den auf der Evaluierungskarte MAX31341EVKIT verwendeten Quarz ECS-.327-6-12-TR von ECS beispielsweise sind für den Umschlagspunkt der Temperatur und den Temperaturkoeffizienten Nennwerte von 25 °C bzw. –0,03 ppm/°C2 angegeben. Die Fehlerrate für die RTC MAX31341B wiederum folgt diesen Angaben (sieh Abbildung 7).

Abbildung 7: Der Taktfehler der RTC MAX31341B RTC von Maxim Integrated ergibt sich aus der Performance des externen Quarzoszillators, die vom Umschlagspunkt der Temperatur des Quarzes mit einer durch den Temperaturkoeffizienten des Quarzes festgelegten Rate abfällt. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 7: Der Taktfehler der RTC MAX31341B RTC von Maxim Integrated ergibt sich aus der Performance des externen Quarzoszillators, die vom Umschlagspunkt der Temperatur des Quarzes mit einer durch den Temperaturkoeffizienten des Quarzes festgelegten Rate abfällt. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Selbst bei der bei extremeren Temperaturen auftretenden Fehlerrate von 20 ppm beträgt der entsprechende Taktfehler lediglich etwa eine Minute pro Monat. Die Auswirkungen dieser Fehlerrate können sich selbstverständlich erheblich unterscheiden, je nachdem, ob es sich um ein Wearable für die persönliche Fitness oder aber um ein Gerät zur Überwachung der strukturellen Integrität einer Brücke handelt. Für weniger kritische Daten können regelmäßige Korrekturen mithilfe von Netzwerkressourcen eventuell ausreichen. Bei kritischen Anwendungen müssen die Entwickler den RTC-Fehler in Zeitstempeln im Zusammenhang mit kritischen Daten unter Umständen kompensieren oder sie müssen einen Quarzoszillator mit Temperaturkompensation (TCXO) wie den SIT1552AI-JE-DCC-32.768E von SiTime verwenden, der über seinen gesamten Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C eine Stabilität von 5 ppm bietet.

Fazit

Es hat sich gezeigt, dass der Stromverbrauch während längeren Ruheperioden erhebliche Auswirkungen auf die Beschränkung der Batterielebensdauer in kleinen Geräten wie Wearables und anderen Mobilprodukten mit geringem Platzangebot hat. Während dieser Perioden müssen diese Systeme die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum selbst dann exakt kennen, wenn die meisten ihrer Komponenten in den stromsparenden Ruhemodus versetzt werden. Wenn die integrierte Echtzeituhr eines extrem energiesparenden Mikrocontrollers verwendet wird, ist dieser eventuell nicht in der Lage, seinen niedrigsten Stromverbrauch zu erreichen.

Eine RTC-Komponente von Maxim Integrated, die speziell für eine Lösung mit geringerem Stromverbrauch entwickelt wurde, ermöglicht den Entwicklern weiterhin die exakte Zeiterfassung im Bereich von Nanoampere. Dadurch können andere Systemkomponenten während den Ruheperioden in ihre Betriebsmodi mit dem geringsten Stromverbrauch schalten, um die Batterielebensdauer in mobilen Designs zu maximieren.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.